Francesca Biagi-Chai

Je vous propose d’étudier une présentation de malade, celle de Mlle Boyer faite par Jacques Lacan. Comme vous l’avez peut-être reconnue, il s’agit de la patiente dont parle Jacques-Alain Miller dans la préface de mon livre [1], et celle dont Lacan avait dit qu’elle était normale – ce qui avait évidemment étonné l’auditoire de l’époque.

Je vais d’abord faire le lien avec l’institution à plusieurs niveaux.

Le dialogue analytique au cœur de l’expérience en institution

Lorsque le jeune Lacan expose la clinique du cas Aimée dans sa thèse, il procède déjà à un ciselage du réel dans l’entretien psychanalytique – ce que j’avais relevé dans mon cours sur la psychose ordinaire. Les présentations de malade existaient bien avant Lacan, mais elles consistaient en des monstrations. Comme le fait remarquer J.-A. Miller, Lacan, lui, isole le patient du public et il a un dialogue analytique avec lui pour essayer d’attraper non seulement sa structure mais surtout la manière dont le sujet se débrouille avec la structure. C’est le point enseignant dans les institutions.

La structure correspond à ce qui est proprement psychiatrique : la paranoïa, la schizophrénie, etc. D’ailleurs les infirmiers connaissent très bien les signes, les phénomènes, les hallucinations. Mais le pas de plus que la présentation de Lacan permet, c’est de voir comment cela se trame pour le sujet, c’est-à-dire comment il traite la structure par la jouissance. La structure est particulière tandis que la jouissance est singulière. J’ai trouvé ce rapport entre la particularité et la singularité, souligné par Guilaine Guilaumé à Question d’École [2], d’une pertinence formidable ! Au niveau de la particularité, on peut dire : « c’est un psychotique plutôt paranoïaque ou plutôt schizophrène ». Tandis qu’au niveau de la singularité, il n’y a que la manière dont un sujet individuel a fait avec cette particularité-là, prise évidemment dans la forclusion. C’est vraiment fondamental et ce que vous avez développé, Guilaine, était remarquable.

Cela nous conduit à penser la présentation de malade dans l’institution. On retrouve immédiatement ce binaire central qui est la structure – la singularité de la jouissance, et on peut le répercuter sur les équipes qui sont présentes et entendent l’énonciation, car il n’est pas possible d’attraper la jouissance sans l’énonciation, si nous nous ne sommes pas là pour indiquer tous les chemins de l’énonciation, par où cela passe, et à quel point une parole peut être équivalente à un objet, à quel point par exemple un sujet qui se soûle de paroles se soûle vraiment, comme s’il buvait du vin. Il est possible de le faire entendre aux équipes en institution. Et quand elles l’entendent, c’est gagné, parce que la théorie s’incarne en elles. Elle devient la leur. Après, charge à elles de s’y intéresser.

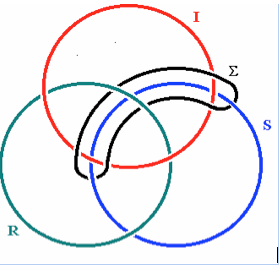

À partir de là, on peut trouver une stratégie pour un patient. Je parle de cette stratégie dans le livre en utilisant les cercles concentriques d’Euler. La stratégie se situe au centre. Ce qui échappe, au croisement, c’est la tactique. La stratégie s’élabore alors à partir de l’énonciation du patient. Elle n’est donc pas pyramidale, elle ne tombe pas du ciel. Ce n’est pas un savoir déjà su d’un analyste ou d’un psychiatre. C’est un savoir retrouvé dans le dialogue. S’il est retrouvé dans le dialogue, il est donc transmissible – transmissible parce qu’il passe par l’énonciation et pas par les énoncés. C’est absolument fondamental et extrêmement précieux. On peut ensuite situer autour de cette zone centrale de la transmission d’autres zones, des zones où chaque intervenant a ses spécificités et où peut se développer une grande liberté. Quand vous êtes dans une stratégie, que vous êtes partie prenante et que vous élaborez, l’assentiment est là. Vous êtes beaucoup plus libres parce que vous vous référez à une perspective. Par conséquent, les signifiants banals tombent – comme je le disais lors de la conférence sur la dépathologisation [3] : ce n’est plus « la récidive », « la manipulation », etc. Tous ces signifiants se cassent la figure. Grâce au schéma des cercles d’Euler – que les éditeurs n’ont pas dessinés dans le livre –, on aperçoit très bien que la faute – ce que l’on peut appeler une « faute » – se situe au niveau de la stratégie. Je me suis référée à ce que dit Lacan dans « La direction de la cure ». En effet, j’ai pris comme paradigme la phrase : « l’analyste est moins libre en sa stratégie qu’en sa tactique [4] ».

Cela libère, cela soulage les équipes. Vous verriez les années qu’on a passées ! C’était extraordinaire ! Cela libère automatiquement les équipes dans la mesure où on est moins libre dans la stratégie, tous autant qu’on est. Qu’est-ce que la stratégie en institution ? C’est ne pas mettre en mouvement ce qui serait du côté du « laisser tomber » dans la psychose, par exemple.

« On est moins libre dans la stratégie » signifie que tout ce qui va casser le transfert est une faute. Mais évidemment cela s’élabore, se travaille ensemble. C’est la grande différence des institutions orientées par la psychanalyse. Au fond, la stratégie, c’est le transfert – c’est la ligne de force, d’appui. C’est pourquoi j’ai parlé de « à vie ». Ce qu’Élina Quinton et Nathalie Leveau ont tout de suite remarqué d’ailleurs, c’est le côté « à vie ». La stratégie, c’est « ne pas laisser tomber ». C’est le discours qui ne laisse pas tomber le patient bien sûr, ce n’est pas l’analyste. Je suis partie de l’hôpital et cela continue après moi.

À mon avis, et c’est fondamental, c’est sur ce point que l’orientation analytique en institution se situe à l’opposé de la psychiatrie quand celle-ci refuse le transfert – ce n’est même pas « différent », c’est totalement à l’opposé.

C’est normal que la psychiatrie refuse le transfert quand le psychiatre en question n’est pas analysé – je ne parle évidemment pas en général. Pourquoi ? Parce qu’il faut être analysé pour supporter le transfert. Un transfert ne se supporte pas comme ça – et ça peut donner des choses que vous connaissez. Tout se joue à cet endroit-là. Les équipes sont elles aussi soulagées, pour la bonne raison que chaque professionnel – qu’il soit infirmier, psychomotricien, psychologue, etc. – qui travaille auprès du patient se retrouve pris de la même manière, c’est-à-dire d’une manière qui tient le patient et d’une manière telle que le transfert ne lui fait pas peur ! Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas seul à supporter ce transfert.

Dans certaines institutions psychiatriques, on assiste à des choses épouvantables. Par exemple, un infirmier qui devient référent d’un patient est tout simplement laissé seul avec lui. Il se retrouve ensuite avec un transfert majeur sur lui dont il n’a pas moyen de sortir.

Il est intéressant de constater que le transfert se concentre sur quelqu’un – je prends l’exemple d’un infirmier parce que nous parlons des institutions psychiatriques. C’est consubstantiel à la psychose. C’est-à-dire que le psychotique cherche un Autre. En fait, pour le dire vraiment, le psychotique cherche l’Autre de l’Autre. Il cherche l’incarnation de l’Autre qui tire les ficelles. Lorsque quelqu’un se trouve à cette place, qu’il est seul à cette place qui concentre le transfert, il devient quasiment malgré lui l’Autre de l’Autre pour le sujet.

Le patient psychotique cherche l’Autre de l’Autre, c’est ce qu’on appelle la « jouissance de l’Autre ». Il cherche la jouissance de l’Autre. Ce n’est pas le désir qui est en jeu chez le soignant. Au départ, le soignant a son désir, mais celui-ci est envahi par la nécessité du sujet psychotique de trouver celui qui va tirer les ficelles. Et à partir du moment où il trouve quelqu’un qui tire les ficelles, il devient objet dans la vie. Il se met à une place féminisée. Il est à sa place donc il est partenaire de son soignant. C’est terrible, notamment dans les institutions où il y a des cas lourds.

À partir de cette lecture, je pense que le désenchantement des soignants est tout à fait compréhensible. Il s’agit donc de « réenchanter », c’est-à-dire de mettre en place une circulation de savoir – un savoir construit à partir de l’énonciation et pas des connaissances sur la psychose. Il faut faire la différence entre savoir et connaissance. Il ne s’agit pas de dire : « voilà, je vais vous dire tous les signes de telle pathologie ». Ce n’est pas ça du tout. C’est un travail de consubstantialité. Cela me paraît important.

Chacun est libre dans sa « zone de compétence », pour parler moderne. Chacun peut se tromper, mais ce ne sera jamais qu’une erreur. Or, une erreur n’est pas quelque chose d’irréparable. Par exemple, si on dit un truc et que le patient ne l’a pas bien compris ou qu’il l’a compris de travers, on verra ensuite ce que ça donnera. Mais le transfert n’aura pas été rompu.

J’ai le souvenir d’un patient par exemple, dont je parle dans le livre [5], qui était quasiment une contre-indication à l’hospitalisation de jour – alors qu’il n’y en a pas beaucoup – mais qui était quand même venu. Comme sa psychose allait dans le sens que je décris, il considérait qu’il était notre femme, qu’il pouvait ouvrir le frigo, etc. Il avait une jouissance totalement débordante et absolument inarrêtable parce qu’il considérait que nous étions une part de lui-même. Toutes les questions de séparation ont ainsi été travaillées dans les réunions du mardi.

Je voudrais encore vous dire autre chose par rapport aux équipes que j’ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas si je l’ai écrit. Peut-être n’ai-je pas assez montré l’usage de cette consubstantialité acquise à travers le dialogue analytique et l’usage que font les équipes soignantes de leur perception de l’énonciation du sujet. Par exemple, un matin, une infirmière m’interpelle :

« Madame Biagi-Chai, je voudrais que vous voyiez untel.

– D’accord. Pourquoi ?

– Eh bien écoutez, il est très triste. Tout son visage porte le masque, c’est quasiment l’oméga mélancolique. Mais quand on lui demande comment il va, il trouve que ça va très bien. On n’arrive pas vraiment à comprendre. Il ne mange pas, il ne bouge pas… »

Elle savait déjà. Quoi ? Qu’il y avait une dissociation pour lui. C’est ça, le savoir. Ce patient était en état dissociatif, donc il s’agissait d’essayer d’attraper cet état dissociatif. Le médecin va donc s’y mettre, se le coltiner.

Je reçois ce patient. Il me dit : « ça va. Très bien ». Alors je lui dis : « quand même, les infirmières me disent qu’elles vous trouvent une tête d’une tristesse incroyable ce matin ». Il me dit : « Ben évidemment, quelqu’un qui a perdu son oncle auquel il tenait l’avant-veille ne peut pas être gai ! » Tout le visage traduisait donc un affect que le sujet n’éprouvait pas comme tel. Cela serait impossible dans une autre institution : on lui tomberait dessus tout de suite : « vous n’avez pas d’affect ! » La question de l’affect est fondamentale dans les institutions.

C’est pareil pour cette femme infanticide dont j’ai parlé dans Quarto [6]. Ce sont les secrétaires qui me disent : « Madame Biagi-Chai ! Venez vite, venez vite ! Il y a une patiente qui est en chambre d’isolement ». Je discute avec les infirmiers et ils peuvent me dire : « nous ne pouvons pas aborder cette femme parce qu’elle a tué ses deux enfants, c’est trop difficile pour nous ». Quelqu’un est venu finalement et j’ai fait l’entretien. La logique terrible qui avait habitée cette femme l’a rendue tout à fait compréhensible. Du moins, ils ont pu l’entendre. C’est là où le métier des soignants prend toute sa valeur, et aujourd’hui on est en train de la tuer.

Le livre et l’expérience que j’ai faite sont construits autour de la question de la présentation de malade, c’est-à-dire du dialogue analytique.

Quand un patient arrivait dans l’hôpital, j’avais un entretien dans la salle infirmière avec lui. Mais pas toute seule avec lui. Jamais ! La première rencontre avec un patient, je l’ai toujours faite sur le mode de la présentation de malade. Toujours. Il est là et cela paraît normal à tout le monde qu’il soit à l’hôpital. Ce n’est quand même pas évident d’arriver dans ce lieu ! Il y a quand même une présentation à faire. Alors qu’est-ce qu’une présentation selon nous ? Ce ne peut pas être : « je vous présente untel, infirmière, psychothérapeute, etc. » Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas une présentation formelle. Quand on présente quelqu’un, on le présente comme quand il arrive pour la première fois chez l’analyste : qu’est-ce-qui vous amène ? Et à partir de cette question, toute l’équipe saisit et sait pourquoi il est là. Lui sait pourquoi il est là, lui sait que les autres savent, que le savoir n’est pas cloisonné, que quelqu’un ne va pas lui dire tout à coup quelque chose qui n’a rien à voir avec cette première rencontre qu’il a faite. Vous avez ainsi toute cette mise en route du savoir, cette mise en mouvement du savoir.

Finalement le patient arrive dans un lieu qui redouble, qui potentialise, les effets de bizarreries, d’étrangeté, d’isolement, de non-lien, de hors discours qu’il a déjà. Alors, ce n’est pas en lui présentant quelqu’un que ça va lui faire quelque chose. La présentation prend ainsi son sens fort, son sens lacanien. Elle est le cœur du travail que j’ai mené pendant des années et, forcément, le cœur du livre. Ce n’est pas étonnant que J.-A. Miller ait pensé à son texte sur les présentations de malades pour la préface.

Il y a toute une possibilité d’usages de la présentation, de déclinaisons de la présentation.

Commentaire de la présentation de Mlle Boyer

Maintenant, je peux me plonger avec vous dans la présentation de Lacan et nous allons voir ce que Lacan enseigne à ce sujet.

Notons d’emblée que Lacan se fait le destinataire des propos de Mlle Boyer dans l’entretien [7]. C’est très important. Comme pour le cas Aimée, il fait surgir les arêtes subjectives, quel que soit le degré de pathologie du patient.

La présentation commence comme ça :

« Mlle Boyer – … L’approche sentimentale [8]. »

« L’approche sentimentale » est une phrase à l’emporte-pièce, c’est un slogan. C’est un slogan comme privé de sujet. « L’approche sentimentale » n’est pas subjectivée ici. Lacan la récupère pour lui, il s’en fait le destinataire. Il lui dit donc : mais oui, c’est pour moi. C’est-à-dire qu’il n’a pas peur du transfert, ce qui est d’emblée un point enseignant en soi.

« On veut me valoriser [9] », dit-elle.

Lacan fait alors quelque chose qui est absolument déterminant et qui va se répéter tout au long de la présentation : c’est une coupure !

« Et alors, dites-moi l’idée que vous avez de votre valeur [10] ».

Quand il dit l’idée que vous avez de votre valeur, il coupe une compréhension commune et, au fond, il fait en sorte que le sujet se détache de ce slogan qui l’habite. C’est un moment essentiel. Pourquoi ? Le sujet dit : « on veut me valoriser ». Elle dit le fameux « on ». Je vais faire une petite différence entre le « on » psychiatrique et le « on » psychanalytique.

Selon la psychiatrie, dans la psychose, le « on » correspond à l’absence du sujet. « On » équivaut alors à un énoncé comme « il pleut », par exemple. Très bien ! Mais quand Lacan dit dites-moi l’idée que vous avez de votre valeur, ce n’est pas au niveau du « on » qu’il l’interroge mais au niveau de « valeur ». Quand elle dit : « on veut me valoriser », le mot « valeur » subit la même perte subjective que le « on ». Le « on » et la « valeur » sont exactement identiques, c’est-à-dire que « valeur » ne veut rien dire. La coupure revient à ramener l’idée de « votre valeur », c’est-à-dire je suis de votre côté pour examiner avec vous ce réel, ce non-sens, ce vide de sens du mot « valeur ». Il est très important de ne pas prendre le « on » uniquement dans ce qu’il est comme énoncé mais il faut le prendre en se demandant ce qu’il éclaire d’absence de signification dans les énoncés qui suivent. Il est lui-même frappé par un vide de la signification. On ne le fait pas signifier, comme vous le savez.

« Si j’ai une valeur vraiment, il faut qu’elle soit reconnue par les autres [11]. »

Cette femme se trouve légèrement saisie, alors qu’elle est insaisissable. Elle le restera d’ailleurs – Lacan n’en fera pas un sujet à la fin. Néanmoins, le dialogue est déjà un dialogue solide, subjectivé, éthique. Que sa valeur « soit reconnue par les autres » indique qu’elle fait un circuit. Lacan opère de manière qu’elle ne soit pas toute prise par le « on ».

« Si je ne suis pas reconnue par les autres, on a le sentiment d’infériorité [12]. »

Elle reprend des paroles vides. Cependant, elle a été sensible à la coupure. Les patients sont quasiment toujours sensibles à cette coupure. Par exemple, ce patient auquel je dis : « mais qu’est-ce que vous pensez de ça ? », l’Autre l’écrase alors tellement qu’il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui aille chercher un signifiant au fond du sujet lui-même : quel est votre point de vue sur ce qui vous arrive ? « Dites-moi ce qui vous est arrivé, et pourquoi, à votre idée [13]… » C’est fondamental.

Ce qui est important avec le mot « valeur », ce qu’on peut expliquer, c’est un mot qui a une valeur. Il a une valeur parce qu’il fait tenir un semblant de discours. Dans la phrase « on veut me valoriser », tout le monde peut comprendre a priori. Tout le monde peut comprendre, pourtant c’est une néo-signification, un néo-sémantème.

« En tout cas, moi je suis là pour ça, pour vous valoriser [14]. »

Il reprend ce qu’elle dit et il ne recule pas. Il n’a pas peur du transfert.

« J’aime faire ce qui me plaît [15]. »

Elle revient tout de suite à sa liberté, ce que l’on verra se déplier tout au long de la présentation. Lacan ne cherche pas vers mais qu’est-ce-qui vous plaît ? Elle a déjà assez de métonymies, ce n’est pas la peine d’en rajouter. Les coupures arrivent sans cesse, en fait. Elles sont discrètes, légères, cela dépend des moments. Lacan va vers le détail, en parallèle de ce qu’on ferait dans une névrose : dites-moi…

« Dites-moi de quel est l’employeur il s’agit ?

– Je ne sais pas, je crois qu’il est médecin.

– Pourquoi croyez-vous qu’il est médecin ?

– Parce qu’il me semblait avoir une compréhension vis-à-vis de moi, vis-à-vis de sa fille adoptive.

– Il a une fille adoptive ?

– Il a accepté les enfants de la mère ; il a épousé la femme, puisqu’il aime sa femme, il aime ses enfants, même si les enfants ne répondent pas à son attente. C’est la fille épileptique [16]. »

La patiente noie. Elle noie d’abord parce qu’elle ne peut rien attraper d’elle-même. Lacan prélève la « fille adoptive ». Pourquoi ? Au milieu de tous ces poncifs, « fille adoptive » est un bout de réel que Lacan attrape. Il fait pareil pour Aimée – je vous renvoie à ce que j’ai détaillé dans mon cours. Le signifiant « fille adoptive » retient Lacan. Après la patiente repart… Quand elle dit « fille adoptive », elle dit en même temps « épileptique ». Donc, au fond, elle dit quelque chose d’elle. Elle dit sa maladie. Cela rejoint cette fameuse phrase de Lacan qui est pour moi énigmatique et que je cite tout le temps : Comment le sujet peut-il connaître quelque chose de lui sans pour autant s’y reconnaître [17] ? Elle ne le subjective pas mais elle peut le dire quand même. Si on prend cette phrase comme boussole, on s’aperçoit que Lacan entend dans « épileptique » ce qui pourrait être comme une identification imaginaire – voire transitive, en tout cas imaginaire. Il essaie d’entrer dans la question de la fille épileptique pour chercher justement cette différence d’avec les autres filles.

« Je voudrais savoir si vous avez assisté à quelque chose qui ressemblait à une crise [18]. »

La maladie permet de l’aborder selon deux axes : elle permet à la fois de voir s’il y a une identification imaginaire, mais aussi si le sujet – ce que Lacan cherche tout au long de l’entretien d’ailleurs – si le sujet a le désir – bien que « désir » soit un grand mot, mais disons-le quand même dans son acception banale – si le sujet a le désir de s’occuper de quelqu’un, ce qui pourrait mettre sur la voie d’une suppléance. Lacan interroge à la fois le versant de l’identification et le versant objet. Est-ce l’objet ou est-ce l’identification ? En tous cas, c’est ce qu’elle-même a relevé au milieu de son fatras de banalités : « il est médecin, il aime les enfants, il ne les aime pas, etc. » Lacan tente probablement de saisir à quoi ressemble une crise pour elle, c’est-à-dire comment elle s’est comportée face à ça : qu’est-ce qui se passe ? Expliquez-moi bien. « Je sais que vous vous êtes occupée d’enfants [19]… » Vous vous occupez de la maladie vous-même, dans les hôpitaux. Lacan savait qu’elle s’était occupée d’enfants. Mais il essaye de l’attraper dans le discours de la patiente à partir de ces deux versants.

« Est-ce que vous pensez, vous, que vous avez été en passe d’être cataloguée comme ça [20] ? »

Quand j’ai parlé dans mon livre de « noyer le poisson », c’est exactement ce que fait Lacan, il noie le poisson. Il ne dit pas : est-ce que ça pourrait valoir pour vous ? Dans ce cas, il ne la saisirait pas. Ses circonvolutions sont extraordinaires ! « Est-ce-que vous vous pensez, vous, que vous avez été en passe » – éventuellement, ce n’est pas sûr… j’émets une hypothèse… vous la corrigerez… c’est vous qui savez… etc. – « que vous avez été en passe d’être cataloguée comme ça ? » Cataloguée par les autres, évidemment. Nous sommes en train de parler, vous et moi, donc les catalogues, c’est pour les autres. Que fait Lacan ? Après s’être situé lui-même comme l’Autre social, il dit je suis là pour vous. Comme elle dit que cela doit passer par les autres, à juste titre d’ailleurs, Lacan est là ; il porte en lui le discours social. Mais il n’est pas tout dans le discours social. Il ne l’incarne pas. Il y en a d’autres qui auraient pu vous prendre et vous cataloguer, moi je ne vous catalogue pas. Moi, je regarde du côté de votre jouissance. Il ne le dit pas mais toute cette périphrase est faite pour séparer Lacan, en tant que destinataire social du dialogue, des autres qui pourraient effectivement la cataloguer. Cela va dans le sens du transfert, tout en ne situant pas Lacan comme Autre de l’Autre, c’est-à-dire cela le coupe d’être l’Autre de l’Autre. Il y a moi, et il y en a d’autres.

« Donc c’était des enfants que vous voyiez… ?

– À Saint-C*.

– Expliquez-moi. C’était il y a longtemps ça ?

– Il y a cinq ans.

– Qu’est-ce qui vous a poussée à aller à Saint-C* ?

– Je ne sais pas. Je cherchais un changement total, un changement simplement, quoi, un changement de valeur justement. Je voulais un autre emploi […] Là, je ne remplaçais personne, j’étais bien tranquille.

– À Saint-C*, c’est le souvenir que vous en avez gardé, c’est que vous étiez bien tranquille [21]. »

À cette époque, elle travaillait dans un centre. Comme elle s’occupait d’enfants et comme on s’occupait un peu d’elle aussi, les identifications imaginaires tenaient. En effet, pendant toute la période où elle travaillait avec des enfants, elle n’était pas dans l’errance. Auparavant, elle passait d’un travail à un autre parce qu’elle ne cherchait que le changement. Pourquoi ? Parce que la métonymie, l’errance verbale, dans laquelle elle était se doublait d’une errance dans la réalité – ce qui rappelle également le cas de Landru.

« Avant Saint-C*, j’étais bien tranquille. Justement, précisément, pendant Saint-C*, on m’a amenée, j’avais des troubles [22]. »

C’est probablement à Saint-C* que le déclenchement de sa psychose s’est produit. Elle s’approche du déclenchement, puis elle coupe :

« Je m’excuse, je peux boire un verre d’eau [23] ? »

Elle fait un saut parce qu’elle ne peut pas fournir le motif, elle ne peut pas aborder la cause.

« Je sais qu’il y a du monde autour de moi, mais j’oublie complètement [24]. »

Cette fois, c’est elle qui noie le poisson. Lacan reprend :

« Oui, bien sûr, L’important, c’est quand même…

– L’important, c’est la rose, la fleur de l’églantine [25]. »

Elle part du côté de l’ironie. Au moment où on approche finalement quelque chose qui pourrait être un repérage de ce qui n’allait pas pour elle, elle quitte le dialogue et elle part dans l’ironie, c’est-à-dire qu’elle largue l’Autre. Lacan accepte l’ironie ! Il fait une place à l’ironie parce que c’est la défense du sujet. Il ne lui dit pas bon ! C’est le début de la présentation, il lui fait cette place : c’est ça qui est important ?

« C’est une fleur, une gentille petite fille. […] J’ai fait des promenades à vélo. C’était un peu comme la chanson. La chanson des vélos [26]. »

Alors Lacan : « il y a en effet une chanson comme ça. » Il la laisse avec un vélo. Elle part… elle croit qu’elle va se promener métonymiquement, rejoindre l’errance à laquelle elle est habituée. Puis Lacan lui dit tâchons de repartir de Saint C*. Tant qu’à faire qu’on est à vélo… Comme il dira plus tard, revenons à nos moutons. Elle revient dans le dialogue.

« Qu’est-ce que vous voulez savoir[27] ? »

Comme Lacan a lâché du lest au niveau de l’ironie, quand il dit revenons à Saint-C*, elle ne se braque pas. C’est exactement comme qu’est-ce qui vous a fait penser que vous avez peut-être été en passe… ? C’est la même chose. Il lui laisse son espace et il lui dit bien, revenons là. Elle est en confiance et automatiquement elle lui dit : « Qu’est-ce-que vous voulez savoir ? », tout à fait naturellement. Lacan peut poser la question sur l’objet, c’est-à-dire sur l’enfant :

« J’aimerais savoir comment vous avez eu votre petit garçon.

– Mon petit garçon… c’est lié… c’est lié à ma vie. On m’a fichue à la porte de Saint-C*.

– La directrice vous a fichue à la porte, pourquoi ?

– Sans en avoir l’air, elle faisait de la politique…

– Vous vouliez quoi ?

– Faire un cirque du diable.

– Qu’est-ce que vous appelez… ?

– J’étais maltraitée, exploitée et démolie. Au début, ça me plaisait bien, c’était nouveau. Ensuite. Ensuite, Mlle O* m’a fichue… Elle reconnaissait les gens, quelques orthophonistes, céramistes ; les autres, par contre, c’étaient des vrais pions, comme des esclaves d’enfants, un peu des esclaves.

– Ah oui ?

– Qu’est-ce que vous en pensez ?

– Il se trouve que je la connais.

– Personnellement ?

– Oui, je la connais personnellement [28]. »

De nouveau, il fait une coupure. On le fait toujours en présentation, mais c’est Lacan qui nous l’a enseignée. Pourquoi dit-il qu’il la connaît personnellement ? Il entend qu’elle n’accroche pas donc il essaie en face de faire discours, c’est-à-dire de ne pas être tout seul, de dire oui, je la connais, on a parlé de vous… Si c’était une paranoïaque, il ne dirait pas cela – vous vous en doutez. Mais elle se balade donc il essaie de la paranoïser un tout petit peu, de voir s’il y a un minimum d’Autre pour elle, un Autre avec un grand A, un Autre qui l’accrocherait. Donc il s’y prête :

« Vous l’avez contactée à la suite de mon traitement ?

– Absolument pas, il se trouve que je la connais par ailleurs.

– À ce moment-là…

– C’est tout à fait exact.

– C’est comme ça que vous la connaissez. Je pense que c’est elle qui est la plus malade de tous les enfants, l’enfant malade.

– C’est ce que vous pensez ? Revenons à…

– … nos moutons [29]. »

Lacan dit revenons à… car il fait toujours cette même manœuvre de circonvolution et retour, circonvolution et coupure – comme avec Aimée –, et là elle dit : « nos moutons ». Lacan reprend :

« Je veux dire que si j’ai bien compris ce qu’on m’a dit, c’est à Saint-C* que vous avez eu cet enfant.

– Que j’ai eu mon enfant. Vous dites : « mon enfant à moi », mais vous ne pensez pas mon enfant. Je ne vous l’avais pas dit, mais je pense que vous l’avez dans la tête. Moi, j’ai deviné que vous pensez vos enfants.

– En quoi est-ce que vous pensez que vous avez deviné [30] ? »

Elle est alors dans un rapport de transitivisme à Lacan, d’identification imaginaire : « j’ai dit mes enfants, vous avez dit vos enfants, c’est vos enfants ou mes enfants ». Il y a quelque chose qui passe par le devinement. Le mot « deviner » renvoie à la transparence du sujet psychotique. Elle est transparente à Lacan, donc Lacan lui est transparent. Elle peut dire ce que lui pense parce qu’elle sait qu’il peut lire en elle, que les pensées se communiquent. C’est un métalangage. Il ne s’agit pas de toutes les « fusions » dont on entend parler d’habitude – « c’est fusionnel » – non ! À ce moment de l’entretien, ce sont des identifications transitives qui ne passent pas par l’Autre. Elle dit alors : « vous pourriez être mon grand-père » – tant qu’à faire, pourquoi ne pas y mettre un peu de filiation ?

« Parce que vous pourriez être mon père ou mon grand-père.

– C’est évident, je pourrais être grand-père [31]. »

Lacan dit bien je pourrais être grand-père. Il a d’abord dit c’est moi, je suis là pour vous et dites-moi pour tirer le sujet vers lui, mais quand cela dérive vers ce qui pourrait le faire disparaître, il l’arrête par je pourrais être grand-père. Lacan revient ensuite sur l’enfant :

« Mais dites-moi comment vous avez eu cet enfant ?

– Comment je l’ai eu ? Comme tout un chacun. À moins… on ne sait jamais…

– Mais enfin, pouvez-vous savoir que ce n’est pas par l’opération du Saint-Esprit ?

– Non, je sais que c’est par l’opération de la chair.

– Vous devez bien savoir si vous y êtes pour quelque chose, si ce n’est pas l’opération du Saint-Esprit. Qu’est-ce qui s’est passé entre vous et le père de cet enfant ? parce qu’il a un père, cet enfant…

– Oui, il a eu un père. Il a forcément un père… à moins que ce soit une grossesse nerveuse, ce qui m’étonnerait.

– Le propre d’une grossesse nerveuse, c’est qu’il n’y a pas d’enfant. Cet enfant, où est-il ?

– À M*, chez une nourrice. Il est très bien. C’est une femme ordonnée, propre… Il lui manque peut-être quelque chose.

– Peut-être vous.

– Oui, peut-être moi [32]. »

L’ironie reste présente tout le temps pour elle. Elle traverse toute la présentation. Lacan prend donc la peine de lui dire qu’il n’y a pas d’enfant dans la grossesse nerveuse. Il n’explique rien. Il dit cet enfant est là, c’est une constatation. Et à ce moment-là, elle dit qu’il est chez la nourrice. Elle arrive à dire des petites choses mais remarquons que l’enfant ne l’accroche pas plus que le reste.

Quand il lui dit : « peut-être vous » et qu’elle répond : « peut-être moi », c’est la réponse du berger à la bergère. On ne dit pas : « peut-être moi ». Il s’agit de nouveau d’un affect qui est absent. Lacan insiste un petit peu et elle parle autour de l’enfant : elle a reçu des photos, on la laisse téléphoner, etc. Elle dit ensuite cette phrase : « maintenant, on s’amuse à me faire confiance [33]. » Le « on s’amuse » correspond au rire sardonique du président Schreber mais de façon infinitésimale chez elle : il arrive et il part aussitôt. En fait, elle dit : « ne me faites pas confiance ». Elle dit elle-même qu’il ne servirait à rien de lui confier son enfant – ce que relève Lacan dans la discussion. Cela n’a aucun intérêt. La seule chose à dire à cette femme, c’est il y a mille et une manières d’être mère et vous l’êtes à votre manière. C’est tout. Mais pas du tout sur le mode « être une mère pour un enfant », comme la question était posée d’ailleurs par les soignants : « est-ce que l’on doit lui dire de faire en sorte qu’elle puisse avoir de nouveau son enfant ou qu’elle puisse le voir seule ? » Elle n’accroche pas. Sans accroche, il est impossible de fabriquer une relation qu’il n’y a pas.

« J’aimerais trouver une place dans la société, dans la vie. Je ne la trouve pas. Je suis à la recherche d’une place, pour moi. Je ne trouve pas cette place parce que je n’ai plus de place [34]. »

Elle cherche quelque chose qui est de l’ordre d’une place, précisément parce qu’elle ne peut pas subjectiver. Elle cherche un lieu qui pourrait faire lien. Cette femme aurait été très bien en hospitalisation de jour parce que nous aurions nous aussi pratiqué la coupure et elle aurait eu à la fois une place et quelque chose qui n’en est pas tout à fait une.

Cette question de place est fondamentale. Elle, elle cherche un lieu mais, nous, nous savons que la place qu’elle cherche est d’un Autre ordre avec un grand A, c’est-à-dire qu’elle cherche une place dans le discours. Elle cherche finalement à ce qu’on puisse lui faire une injection de symbolique, mais ce n’est pas possible.

C’est un point très intéressant qui permet de dire avec Lacan que le sujet psychotique n’est pas déficitaire. Elle n’est pas déficitaire : elle saisit très bien qu’il y a quelque chose qui est en défaut mais elle ne peut pas s’en saisir, elle ne peut pas le subjectiver. Si elle pouvait s’en saisir, il ne serait précisément pas en défaut. Elle attend donc que cela vienne de l’Autre, comme les patients qui demandent l’euthanasie. La place qu’elle cherche est une place au niveau inconscient mais elle ne peut pas l’avoir à cause de la forclusion.

« La mienne ne me plaît pas. C’est une petite place. J’en veux une grande, une très grande [35]. »

Elle voulait une grande place. Je vais me référer à ma fameuse théorie, que je cite partout, à savoir que la mégalomanie est un nom du sujet [36]. C’est ce qui se substitue au sujet. Le sujet psychotique est mégalomaniaque ou n’est pas, c’est-à-dire que soit il est mégalomaniaque, soit il est objet déchet. Il n’a pas d’autre possibilité. Freud le montre très bien – je l’avais aussi noté dans mon cours en faisant le commentaire de « Pour introduire le narcissisme » [37]. La mégalomanie peut venir à la place du sujet. Finalement, être le phallus qui manque à… est une position mégalomaniaque. Le sujet, du côté de la jouissance, cherche une très grande place. Le passage suivant est remarquable :

« Vous aviez une place importante, vous étiez l’aînée.

– J’étais l’aînée d’une famille de six enfants. À chaque fois qu’elle partait, ma mère, pour une autre maternité, c’est moi qui prenais sa place. Je lavais les couches, je rangeais, je m’occupais de la maison surtout à chaque fois qu’elle partait pour une maternité. Mais pendant qu’elle était là, je ne l’aidais pas, je ne faisais pas mon lit. Lorsqu’elle était partie, je faisais tout. J’étais efficace. Je voudrais savoir que je suis efficace, c’est-à-dire faire quelque chose, faire bien quelque chose [38]. »

Elle est l’aînée. Quand elle était petite, sa mère est partie accoucher d’un enfant. Lorsque sa mère lui a dit : « je pars donc tu vas t’occuper de tes frères et sœurs », elle s’est s’occupée totalement des frères et sœurs, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de division. Elle est la mère – est en italiques, comme Lacan pourrait l’écrire. « Je faisais tout, j’étais efficace ». Elle est commandée par la parole de sa mère parce que celle-ci est en place d’Autre de l’Autre. La parole de la mère vaut comme « je suis ce que tu dis » – c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui avec les trans et qui me fait sauter au plafond. La mère lui dit : « tu es à ma place », et elle agit totalement à sa place. Elle est donc la mère.

La mère revient. Tout le monde s’attend à ce qu’elle puisse continuer à l’aider. Mais elle ne le peut pas ! Pourquoi ? Parce que le signifiant a été substitué. Il n’y a pas de division. Il y a une substitution totale de signifiant de la mission, et de l’identification aussi bien. Elle est donc redevenue enfant et elle ne peut même pas faire son lit.

C’est exactement ce qui s’est passé pour Camille Claudel. Quand on l’a hospitalisée, quand on l’a enfermée à Ville Évrard, elle a cessé immédiatement de sculpter. On ne peut pas être sculptrice et hospitalisée en psychiatrie en même temps, sculptrice et folle en même temps. J’y avais consacré un texte jadis [39]. Il ne peut pas y avoir de concurrence de suppléances. Dans ce cas, ce ne sont pas des suppléances parce qu’elles ne tiennent pas. En tous cas, il ne peut pas y avoir de concurrence de signifiants.

Elle a pensé qu’elle était hypnotisée mais elle ne le pense pas vraiment, c’est-à-dire qu’elle protège son délire – comme c’est souvent le cas. Elle aurait eu des syndromes d’influence. On reconnaît le syndrome d’influence de la schizophrénie : dédoublement, se sentir hypnotisé, envahi, transparent à l’autre, etc. Mais son corps n’est pas franchement atteint. C’est une dissociation psychique. Elle répond d’ailleurs : « j’étais en pleine forme [40] ». Elle a lu… Elle balade Lacan. Il essaye, mais elle le masque.

« Depuis dix-sept ans, depuis l’âge de dix-sept ans. Je me suis identifiée à cette fille qui…

– Qui est cette fille ?

– I*

– I* qui ?

– I* G*

– Où vous l’avez connue ?

– Dans ma prime enfance, j’avais six ou sept ans. Nous étions un groupe de petites filles. J’avais remarqué qu’elle était blonde, beaucoup plus jolie que les autres. Souvent je la peignais. Et parfois, elle avait un peu un côté méchant, comme tous les enfants. À son tour elle m’avait dessinée. Elle m’avait fait toute moche. Elle m’a dit : « Tu vois, je t’ai faite toute moche ». C’était rien que pour m’embêter, elle me disait que j’étais toute moche. J’avais un peu de peine. Ce sont des souvenirs d’amour : je pense, les premiers amours déçus [sic] [41]. »

Il est intéressant qu’elle dise : « Je me suis identifiée à une petite fille ». Quand elle était jeune, elle s’est identifiée à une petite fille qui était méchante. Dans la totalité de ses identifications, elle avait trouvé un petit trou. Elle avait trouvé de quoi se trouer un peu par la méchanceté de la petite fille. Néanmoins, elle n’arrive pas à faire sienne cette méchanceté, elle n’arrive pas à l’éprouver. Elle ne peut pas l’éprouver. Il y a peut-être un petit phénomène de corps, c’est-à-dire ne pas éprouver elle-même cette méchanceté qu’elle voit pourtant. Ce serait à rapprocher de la raclée de Joyce. Elle parle ensuite des premières amours déçues. On pourrait alors verser dans le sens commun et se dire qu’elle va nous parler d’amour. Elle passe immédiatement à l’autre phrase : « J’avais eu un autre amour, pour une poupée qui s’appelait Danielle [42]. » Elle passe sans transition de l’animé à l’inanimé, c’est-à-dire que le symbolique, l’amour, par exemple, est réel. Elle passe du symbolique au réel sans franchir quoi que ce soit.

Elle donne ensuite toute une description d’un épisode d’errance, de ce qu’on appelle un voyage pathologique : elle voit un bus sur lequel est écrit « Caen », elle part à Caen ; elle voit écrit « Rennes », elle part à Rennes, etc. « J’ai atterri dans une ville où je ne voulais pas aller [43]. » Elle est partie avec un garçon dont elle connaît à peine le nom de famille et qui a fait de la prison. Ils sont partis tous les deux sur les routes de France – ce qui fait un peu penser au couple Moitoiret. Elle s’apprête à parler de lui, à dire quelque chose d’intime, et toc ! cela s’arrête immédiatement selon le même mécanisme. Elle demande alors si c’est normal qu’elle parle ainsi devant tout le monde. Elle n’en fait même pas une paranoïa. Lacan répond que c’est normal. Comme c’est normal, elle continue. On retrouve toujours cette métonymie, qui est sans transition, du symbolique au réel. Le réel est pris dans le symbolique et tout le symbolique est réel. Cela lui paraît donc normal. Lacan la laisse parler :

« Partout. Nous avons logé dans différents hôtels. On n’avait pas d’argent à ce moment-là. Nous avons habité des studios. On n’a jamais payé, on n’avait pas d’argent. On restait pendant un mois à peu près. Au bout d’un mois, la propriétaire nous mettait dehors, évidemment. Je crois que je faisais un peu la folle, ça m’amusait. Parfois, j’ai l’impression que je l’aime, mais je serais incapable d’aimer… ou un enfant… les autres. Pourquoi vous souriez ?

– Il n’y a pas de raison que je ne sourie pas. Dites-moi, mon petit chou…

– Mon petit chou, mon petit chou [rire]. C’est agréable, en somme, mais c’est surprenant. Mon petit chou…vous ne m’avez pas dit salope ou putain. Je rigole un peu fort, mais c’est un fait exprès, une réaction à « mon petit chou ».

– Salope, ça a un sens, c’est une appréciation morale. Vous vous considérez comme une putain [44]? »

Lacan sourit. Elle l’interroge : « pourquoi vous souriez ? ». C’est très intéressant de pouvoir lire toutes les amorces faites par Lacan. Dans une institution, cela pourrait amorcer des petits bouts qui sont autant de bouts de transfert. Lacan, lui, ne l’a vue qu’une fois.

Lacan ne répond ni oui, ni non. Et il lui dit : « dites-moi, mon petit chou… ». Le terme « petit chou » est un peu daté mais il est quand même osé. Pourquoi le lui dit-il ? Elle s’est d’abord adressée à lui avec un élément distinctif, qui l’a accrochée par rapport à tout le reste. Elle s’est donc bien intéressée au sourire de Lacan, c’est-à-dire à autre chose qu’aux questions et réponses du berger à la bergère. Pourquoi ose-t-il « mon petit chou » ? Parce qu’elle ne développera pas d’érotomanie ou de paranoïa – il est absolument tranquille. À ce point-là de la présentation, il n’y a aucune chance pour que l’Autre prenne une consistance telle qu’elle en devienne paranoïaque. Il peut donc encore faire le petit pas de plus pour voir si, à partir du sourire, l’Autre pourrait encore l’accrocher et, en même temps, il peut lui dire « mon petit chou » tranquillement. Il y a peu de chance que ça ait été très loin. Bien sûr, il ne dirait même pas un quart du centième de la première phrase à une autre patiente. Lacan suit le fil de la jouissance, la manière dont les sujets traitent leur structure.

« Mon petit chou, mon petit chou [rire]. C’est agréable en somme [45] ».

Elle répond sur le plan du ressenti, pas du tout sur le plan de la signification : « qu’est-ce-qui vous prend ?! » « Je rigole un peu fort mais c’est un fait exprès » est une réaction à « mon petit chou ». « Vous ne m’avez pas dit salope ou putain » : elle est davantage ramenée à « Truie ! » qu’à « Cochon ! » [46]. Lacan répond très précisément sur salope et putain. « Salope » a un sens, c’est une appréciation morale. « Putain », c’est un métier, ce n’est pas la même chose, ce n’est pas sur le même plan. Lacan ne confond pas symbolique et réel. Il la questionne : « vous vous considérez comme une putain ? ». Elle explique qu’elle se considère effectivement comme une putain, qu’elle a un mac par téléphone, dont elle ne sait pas quoi faire d’ailleurs. Je voudrais vous faire remarquer qu’il y a deux mots de la triade hallucinatoire : « salope » et « putain ». Elle est donc très probablement hallucinée. Elle ne l’est peut-être pas à ce moment, mais elle a été hallucinée. Elle connaît bien la triade « salope-vache-putain ». Le « petit chou » vient en opposition symbolique à celle-ci. Elle ne le comprend pas bien mais elle dit en somme : « vous ne me traitez pas comme les voix me traitent ». Avec ce que l’on sait déjà concernant l’hypnose, on peut penser qu’elle a été hallucinée. Il faut être très attentif parce que « salope-putain » est très classique. Pour Schreber, c’était l’insulte « charogne » par exemple.

« Oui, un peu. Me vanter, avoir une valeur reconnue par d’autres. Être un personnage pour arriver à une clownerie ou à un guignol au Jardin **

– Quelles sont les diverses clowneries auxquelles vous vous êtes consacrée ? J’ai le sentiment que parmi ces clowneries, il y a des choses, comme ça, que vous avez faites, qui ressemblent beaucoup à ce qu’on appelle couramment maladie mentale. Moi, je ne suis pas très porté à croire les choses que quand même à un moment vous disiez.

– Le débile, au moins, il a la société pour le protéger, mais quand on est caractériel, pour ceux-là, c’est moins bien pour eux [47]. »

Il peut avancer un peu plus dans les clowneries parce qu’elle dit « clownerie ». Il s’en sert un peu comme « l’enfant épileptique » au début de l’entretien. C’est à mettre sur le même plan. Elle a fait quelque chose d’un peu bizarre, elle s’intéressait à quelque chose de bizarre, donc il essaie de l’accrocher à quelque chose de pathologique. Elle répond : « le débile, le caractériel » ; elle se pense donc probablement caractérielle.

Lacan revient : « Est-ce qu’il vous est arrivé qu’on vous donne des pensées [48] ? ». Il a peut-être même pensé aux voix. Mais comme on ne demande pas brutalement à quelqu’un s’il a des hallucinations ou s’il entend des voix, il dit : vous étiez influencée. Il cherche le syndrome d’influence mais elle ne le lui livre pas.

« On se juge mutuellement ?

– C’est un peu… m’as-tu vu… Mon père, je l’accuse d’être un méchant père. Et je m’accuse d’être une mauvaise fille.

– Expliquez-moi.

– C’est les autres, quoi… soi-disant amis qui m’ont toujours reproché d’avoir un père alcoolique, d’être une fille d’alcoolique.

– Il était alcoolique, vraiment ?

– Invétéré, je puis dire. C’est de ma faute, s’il est mort. C’est moi qui l’ai provoqué. J’ai tellement raconté cette histoire-là.

– Racontez-moi.

– Je n’arrête pas de dire toujours la même chose, et j’en ai marre.

– […] Il faut tout de même bien que nous essayions de trouver les choses. Redites-moi.

– J’ai un peu oublié à l’instant. J’étais distraite par mon verre d’eau. Vous me posez une question [49] ? »

Concernant son père, elle dit : « je l’accuse d’être un méchant père, il m’accuse d’être une mauvaise fille ». Il s’agit toujours de cette identification imaginaire. Elle poursuit et dit que c’est de sa faute s’il est mort. On pourrait ainsi croire à une mélancolisation, mais « non, mais c’est moi qui l’ai provoquée, j’ai tellement raconté cette histoire ». De nouveau, le symbolique est réel, c’est-à-dire que les mots tuent comme ça, parce qu’elle a tellement raconté qu’il est mort. Peut-être faudrait-il chercher si elle n’aurait pas l’idée de se chercher une place supérieure. C’est d’ailleurs pour cette raison que Lacan parle un peu de paraphrénie à la fin [50]. Considère-t-elle qu’elle a un pouvoir, celui de provoquer la mort avec ce qu’elle raconte ? On ne peut pas le savoir. De toute façon, elle n’en souffre pas plus que cela, donc les choses s’arrêtent là.

Elle commence alors à en avoir marre. Quand elle en a marre, elle en a marre, donc elle coupe et ce n’est pas possible d’aller plus loin. Lacan revient : redites-le moi. Mais elle tourne en boucle, elle n’accroche pas. Il n’y a rien à faire.

« Vous convenez que ça vous intéressait ?

– Maintenant, je suis malade, je ne peux pas le savoir.

– Qu’est-ce que vous en pensez vous-même ? Parce que c’est tout de même vous qui vous sentez dans votre assiette ?

– Je crois que je ne suis pas malade. Je suis quelqu’un qui a subi de graves frustrations, mais je ne l’accepte pas. On peut accepter ou refuser les frustrations. Je n’accepte pas, je refuse… On me demande à tire-larigot. C’est peut-être moi qui me fais une idée. Enfin, normalement j’ai une idée ; j’ai le raisonnement, le comportement d’un enfant de trois ans, c’est comme ça. J’ai peut-être trois ans d’âge mental, c’est possible.

– Oui, ce n’est pas impossible [51]. »

Il essaie d’apprécier si cela l’intéresse, si cela constitue un point d’intérêt. C’est toujours ce qu’on fait dans la psychose : Qu’est-ce qui vous intéresse ? Qu’est-ce qui vous plaît ? C’est-à-dire : Quel poids vous donnez à ce que vous faites ? Ce qui revient pratiquement à la question de la valeur. Elle dit : « On me demande à tire-larigot ». Cela rappelle vraiment Schreber. L’Autre la sollicite mais pas Lacan avec ses questions, ni même les soignants. C’est souvent ce qu’on explique en institution : c’est l’Autre qui sollicite à parler tout le temps. Certains patients parlent ainsi à l’infini, les graphomanes écrivent à l’infini, etc. Puis elle a cette phrase formidable : « j’ai […] le comportement d’un enfant de trois ans […]. J’ai peut-être trois ans d’âge mental [52] ». Plusieurs éléments peuvent être mis en série : le sujet avait explosé dans le symbolique qui était aussi du réel – tout le symbolique étant devenu réel. Maintenant le temps lui-même explose : il n’y a pas de temporalité. C’est fini. Il n’y a pas d’histoire. Elle dit en fait qu’elle est sans histoire. Elle a cinq ans. Tout peut avoir trois ans. Elle embrasse un garçon, elle a quinze ans. Elle boit son café au lait, elle a trois ans. Elle renverse ses pommes, elle a cinq ans. L’âge est aussi anarchique que le signifiant. L’espace et le temps sont donc déstructurés.

Elle évoque une personne, un ouvrier « qui est gentil. Un peu odieux, quoi [53]. » On entend bien qu’il n’y a pas de contradiction pour elle. Tout est dans tout et réciproquement.

« C’est elle que vous aimiez bien ?

– C’est sa petite sœur que j’aimais bien. Ensuite, je l’ai préférée, elle. Il semblait que nous nous ressemblions. Il semblait, mais elle ne me ressemblait certainement pas. Mais moi, j’ai imaginé qu’elle me ressemblait. Ce que je recherchais dans mon idée, c’est de ressembler à quelqu’un, c’est la condition de vie. C’est pourquoi je recherche leur vie à eux, je veux leur prendre leur vie, je n’ai pas de vie, je prends la vie à l’autre, c’est ça que je recherche. Ce que j’apprécierais [54]. »

Cette phrase est extraordinaire en ce qu’elle dit sa vérité : « Moi, j’ai imaginé qu’elle me ressemblait ». Cela renvoie ce que je vous ai dit tout à l’heure à propos de la méchanceté, par exemple. « Ce que je cherchais dans mon idée… » : elle arrive enfin à dire quelque chose de son idée parce que Lacan l’a tannée avec qu’est-ce que vous pensez de… ? Elle émerge comme sujet. Et qu’est-ce qu’elle dit ? Ce qu’elle dit ne tient pas, en effet, et ce n’est pas le problème. Le dialogue est d’une humanité que l’on retrouve rarement en institution. « Ce que je recherchais dans mon idée, c’est de ressembler à quelqu’un. C’est la condition de vie. » Elle a raison. L’identification aurait pu être sa condition de vie, mais elle ne l’a pas trouvée. Le passage suivant est extraordinaire : « c’est pourquoi je recherche leur vie à eux » – leur vie, pas leur image – « je veux leur prendre leur vie, je n’ai pas de vie, je prends la vie de l’autre, c’est ça que je recherche ». C’est ce qui s’appelle l’extraction de l’objet a. Dans les passages à l’acte meurtrier, c’est exactement cette phrase qui entre en action. Le meurtrier des meurtres immotivés – pas le paranoïaque qui entend des voix, bien sûr – procède à ce que Lacan appelle l’extraction sauvage de l’objet a. Cela rejoint ce que j’ai dit à propos d’Hamlet quand il tue Laërte : il entend Laërte qui pleure, qui hurle de déchirement sur la tombe d’Ophélie. Il se demande ce que sont ces cris parce que l’affect n’est pas tellement sa tasse de thé. Il se dit : « mais qu’est-ce que c’est que ces cris ? » et il le tue ! Il veut extraire la douleur de Laërte parce que lui ne l’éprouve pas. Les tueurs par extraction de l’objet a ou les tueurs en série, ou d’autres, vont chercher la vie dans l’autre, soit l’objet a comme cause de vie. Mlle Boyer témoigne d’un processus similaire lorsqu’elle énonce : « c’est pourquoi je recherche leur vie à eux ». Lacan ne pouvait pas le reprendre dans la discussion parce qu’il ne l’avait pas encore trouvé ! Il n’avait pas encore conceptualisé l’extraction sauvage de l’objet a ! Cependant, on peut tout à fait le lire ainsi dans l’après-coup grâce à lui, ce qui est génial.

« Je pensais à une sage-femme que j’avais aimée au cours de mon accouchement. Quand on accouche, c’est quand même pas ordinaire. Le rôle d’une sage-femme qui vous accouche, parce qu’elle est gentille avec vous, mais tomber amoureuse en plus de la sage-femme, l’aimer plus que son fils, c’est un peu fort. C’est Mme Tauchon qui était la sage-femme. J’aimais moins mon fils que Mme Tauchon… C’est un peu gros, non [55] ? »

C’est un autre point remarquable. Elle est intelligente, elle essaie d’une certaine manière de dire l’anormalité : « est-il normal qu’une mère tombe amoureuse de la sage-femme et n’aime pas son fils ? » De plus, elle ne dit pas « aimer la sage-femme ». Une mère peut tout à fait aimer une sage-femme qui a bien accouché du petit, une mère peut aimer la sage-femme qui lui a parlé, etc. Mais ce n’est pas cela dans ce cas. Elle dit : « tomber amoureuse ». Il s’agit donc d’une libido érotomane.

On pourrait croire que cette Mme Tauchon était une figure importante pour elle mais elle passe au « torchon [56] », à quelque chose qui flotte.

« Oui, c’est quelque chose qui flotte, comme ça…

– Moi, j’aimerais mieux vivre suspendue.

– Vous aimeriez vivre suspendue ? Expliquez.

– Vous pensez peut-être à une robe suspendue. Une robe suspendue… j’aimerais vivre comme un habit. Si j’étais anonyme, je pourrais choisir l’habit auquel je pense… j’habillerais les gens à ma façon. Je suis un peu un théâtre de marionnettes, quoi… j’aimerais bien tirer les ficelles, mais je crois que j’ai trouvé plus fort que moi [57]. »

En effet, elle vit suspendue. Le problème, c’est qu’elle est suspendue mais qu’elle n’a pas de corps à mettre dans la robe, précise Lacan [58] – c’est pour cette raison que le rapprochement précédent avec Joyce n’était pas tout à fait faux. La robe est faite de tissu, elle n’est pas faite de l’étoffe des mots. C’est pour cela qu’elle n’a pas de corps. Elle n’a pas de corps parce que les mots ne lui donnent pas d’étoffe. Elle a un tissu, une robe suspendue, un habit, dont on ne sait même pas de quoi il est fait. C’est une sorte de patchwork. L’étoffe, ce serait autre chose : les fils seraient tissés. Dans le cas de la robe, on ne dit rien du tissage – vous savez tout ce que Lacan a pu dire sur le tissage. Elle est donc la robe, le signifiant de la robe ou bien une marionnette. « Je crois que j’ai trouvé plus fort que moi » : elle parle évidemment de Lacan.

À la fin, le transitivisme fait retour avec le gilet [59]. Il y a un petit phénomène de Horla. On ne sait pas où est le gilet, ni à qui il est, si on le lui a pris ou si on ne le lui a pas pris, si c’est une vraie ou une fausse reconnaissance. Elle rentre totalement dans le transitivisme avec l’histoire du gilet. Cela montre que les patients n’allaient pas très très bien quand ils étaient accueillis dans les institutions à cette époque-là. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Aujourd’hui, en hospitalisation de jour, les infirmières auraient travaillé la question du gilet avec elle : ah oui, c’est le sien ! Attendez, venez, on va aller la voir… Bref, on aurait mis du tissage entre le gilet et elle.

L’hospitalisation de jour permettrait d’accueillir ces petites impressions et de laisser se développer ces petits moments fugitifs qui traversent l’entretien. Le dialogue avec les autres lui permettrait d’attraper des petites choses à elle.

Enfin, « j’étais la personne temporaire [60] » est la phrase qui dit son être, qui dit le patchwork qu’elle est, sans temps ni histoire. J.-A. Miller relève la phrase : « je suis une intérimaire de moi-même [61] ». Elle est ce que l’autre est, par bouts de miroir.

Discussion

Guilaine Guilaumé – Merci beaucoup pour ce commentaire aussi passionnant qu’impressionnant ! C’est formidable de lire cette présentation.

Francesca Biagi-Chai – C’est d’une richesse ! J’y trouve de nouvelles choses à chaque fois.

G. Guilaumé – En tirant ce fil de la jouissance, que vous ne lâchez pas, on la lit tout à fait différemment. Et surtout, vous faites dans votre commentaire ce que fait Lacan, c’est-à-dire nous dégager tout le temps du sens, ne pas nous laisser attraper par le sens.

F. Biagi-Chai – C’est ce qu’il fait et je le suis.

G. Guilaumé – Vous le suivez, en effet, sans hésiter. Dans la discussion après l’entretien, Lacan dit que « ce serait rassurant que ce soit une maladie mentale typique. Ce serait plutôt mieux que quelqu’un puisse habiter le vêtement [62] ». Au fond, c’est cela la maladie mentale typique pour lui.

F. Biagi-Chai – Oui, c’est ça. Si Mlle Boyer pouvait ne serait-ce que dire, par exemple, qu’elle a entendu des voix, c’est-à-dire qu’il y ait de l’Autre. Parce qu’elle ne peut rien dire, elle ne peut pas être sujet.

G. Guilaumé – Lacan poursuit : « c’est la maladie mentale par excellence, l’excellence de la maladie mentale. Ce n’est pas une sérieuse maladie mentale repérable [63] ».

F. Biagi-Chai – Oui. En même temps, il n’y a pas de doute que le fond est schizophrénique. Mais la jouissance est une maladie mentale. La sienne, c’est une maladie mentale typique. Et si elle a fait un petit détour par la clinique de La Borde, il y a des chances pour que ça ait majoré la maladie mentale typique, qu’elle soit devenue de plus en plus typique, parce que livrée à elle-même. C’était la mode à l’époque. Quand il fait sa présentation, Lacan hérite aussi de cela.

Christine Maugin – À chaque fois que j’écoute Francesca, je suis émerveillée. Vous dites qu’il faut « réenchanter », c’est-à-dire faire circuler le savoir de l’énonciation et non pas celui de la connaissance mais, vous, vous parvenez à faire les deux. Votre livre, comme la lecture que vous venez de faire, est un enchantement. Ça donne vraiment envie de reprendre tout cela, de lire, de se remettre au travail du texte. Je trouve que « réenchanter » est le bon mot. Bien sûr, j’ai pensé au cours de Jacques-Alain Miller intitulé « Le désenchantement de la psychanalyse » [64]. On entend l’acte que vous posez. Il faut que vous réussissiez à transmettre le désir que vous avez et je trouve que cela s’entend très nettement dans tout ce que vous dites. Je trouve cela formidable. Quand j’ai relu la présentation de Mlle Boyer, j’ai été très étonnée. Je suis contente de ce que vous avez dit sur « Dites-moi, mon petit chou… [65] ». Quand je l’ai lu pour la première fois, je me suis dit : « mais que fait Lacan ?! » [rires] Je voulais vous interroger sur cela mais vous nous avez déjà donné votre éclairage. Je trouve aussi que la triade « salope-vache-putain », la triade de l’hallucination, est un enseignement précieux.

F. Biagi-Chai – Cela ramène la psychiatrie classique qui a ses lettres de noblesse. La psychanalyse peut très bien aller avec la psychiatrie, comme ce qu’avez fait valoir Guilaine Guilaumé. On peut très bien les marier à condition de savoir où se situe le particulier et où se situe le singulier.

Ch. Maugin – C’est ce que j’apprécie énormément : vous rendez sa dignité à la psychiatrie. Lacan a fait quelque chose pour la psychiatrie. C’est aussi cela, le « réenchantement ».

F. Biagi-Chai – C’est Lacan qui a fait cela. Quand je me suis intéressé à cette présentation, j’ai retrouvé le jeune Lacan et le cours que j’avais fait il y a quatre ans sur la thèse de Lacan. C’était déjà Lacan ! Il n’avait pas encore rencontré Freud, il était en train. L’éthique de la coupure était déjà là à l’époque, c’est-à-dire l’envie d’attraper quelque chose. Pas l’envie de comprendre, ni l’envie de savoir, mais l’envie d’attraper quelque chose de cette énigme. Il faut le prendre par ce biais qui est le biais de notre propre jouissance, au sens du désir, c’est-à-dire l’envie d’attraper quelque chose.

Ch. Maugin – Vous avez parlé de « voyage pathologique » pour Mlle Boyer (à la page 114). J’avais d’abord noté « errance ».

F. Biagi-Chai – C’est le fait qu’elle parte avec son ami qui fait le voyage pathologique. Ils partent, ils vont, etc.

Ch. Maugin – C’est très métonymique comme voyage.

F. Biagi-Chai – Oui, « voyage pathologique » et « errance » sont un peu synonymes. Le signe l’emmène au coup d’après. Elle va là-bas alors qu’elle ne voulait pas y aller.

Ch. Maugin – Elle se fait entraîner au gré de la métonymie.

F. Biagi-Chai – Oui, elle n’avait pas de but délirant. Oui, en effet, ce serait plutôt de l’errance qu’un voyage pathologique. Vous avez raison. Dans le voyage pathologique, il peut y avoir une destination délirante.

G. Guilaumé – Il n’y a pas cela chez elle, même pas cela.

F. Biagi-Chai – Non, même pas cela.

Monique Amirault – Je voudrais vraiment remercier Francesca pour une chose, c’est que c’est bien la première fois que j’entends faire ce lien entre l’institution et quelque chose d’aussi singulier que cet entretien avec un malade. C’est formidable que tu ais mis l’accent sur l’énonciation et sur la façon dont tout ceux qui sont là sont pris et concernés par ce singulier-là. Alors, évidemment, nous n’avons pas toujours la chance que tous les gens qui travaillent avec le patient…

F. Biagi-Chai – Non mais ça circule après.

M. Amirault – Ce qui est remarquable dans ce cas, c’est que rien ne se cristallise. Rien ne s’articule. C’est vide, il n’y a rien. Il n’y a rien à faire, c’est sans poids. Et la seule indication que donne Lacan à la fin, c’est : « elle veut se valoriser, qu’on la valorise si on peut [66] ».

F. Biagi-Chai – Oui, c’est que nous ferions à l’hospitalisation de jour.

M. Amirault – Oui. C’est la question de la valeur qu’il relève. Il donne cette indication qui concerne sa valeur.

F. Biagi-Chai – Qu’il fait lui-même, qu’il met en acte lui-même.

M. Amirault – Bien sûr. Je me demandais ce qu’on pouvait attendre du fait qu’elle soit valorisée. Est-ce que ce serait de trouver quelque chose qui cristallise sa valeur ? Mais il ne semble pas.

F. Biagi-Chai – Non, je dirais que ce serait lui permettre de construire un semblant de moi – on ne peut même pas dire un moi – qui prendrait la place d’un je.

Si on lui dit : « faites-ci, faites-ça », comme on dit dans certaines institutions, et comme l’Autre, sa mère, le lui dit déjà, alors elle devient ça, ce qui est épouvantable. Cependant, supposons que Mlle Boyer soit une patiente de l’hospitalisation de jour, à partir d’une présentation et d’une discussion en réunion, nous dirions : « trouvons ce qui pourrait lui plaire ». Ensuite, on découvre qu’elle aime bien les poupées – j’invente quelque chose au hasard. Nous pourrions alors faire en sorte qu’elle fabrique, par exemple, des habits de poupées, sans que ce soit pour autant de l’ergothérapie. Alors, elle viendrait une heure par semaine et on lui dirait : « c’est formidable ce que vous faites, etc. » Et surtout, Monique, à partir d’une présentation, comme Lacan nous met sur le chemin, on n’aurait pas peur du transfert. On ne se dirait pas : « elle va faire une érotomanie ! » À l’époque, tout le monde avait peur de l’érotomanie – beaucoup plus que maintenant où elle est carrément éliminée. Chacun pourrait mettre la patiente à une place particulière, chacun pourrait relever quelque chose de particulier avec elle. Dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait parfois cela mais c’était pour tout le monde pareil. Il y avait des patients qui devenaient des super infirmiers. On n’arrivait plus à savoir s’ils étaient soignants ou soignés. En hospitalisation de jour, on procéderait par petites touches : la patiente viendrait une ou deux heures par semaine, ensuite elle repartirait chez elle ou dans une institution au long cours. La valorisation permettrait de faire en sorte que tout le symbolique ne soit pas réel. Ce serait introduire quelque chose, faire une place pour quelque chose d’un peu plus – d’ailleurs c’est ce qu’elle-même veut [67]. Et une place pour quelque chose d’un peu plus pour quelqu’un pour qui tout le symbolique est réel, c’est avoir une place. C’est avoir une place parmi d’autres – une place d’exception serait un trop grand mot la concernant. On a du mal à bien parler tant elle est dissociée. Mais elle est sensible à un certain nombre de petites choses. Elle a été sensible à « mon petit chou » et au sourire de Lacan [68]. Donc ces éléments auxquels elle est sensible, si on n’a pas peur, on peut en faire des zones pour qu’elle ait l’espace de s’y développer et qu’à la fois ce ne soit pas un surmoi qui la mette au travail comme il semble que cela l’ait fait déclencher. La pousser un peu du côté de cette mégalomanie qu’elle espère en filigrane permettrait au moins de faire une petite hiérarchie dans le symbolique qui est réel.

Gérard Seyeux – Pour reprendre ce que J.-A. Miller a dit récemment, je suis « bluffé » par cette conférence qui m’a appris beaucoup de choses. J’ai été sensible à la façon dont tu as expliqué que lorsque tu recevais les malades à l’hôpital, c’était une présentation. Je n’avais jamais entendu cela. J’ai connu les médecins qui s’entretenaient seuls avec les patients. Or, tu expliques que tu fais l’entretien sur le modèle de la présentation. Je trouve cela extrêmement précieux.

F. Biagi-Chai – Je l’ai décliné. Je l’ai décliné grâce à Lacan. Pour un sujet qui arrive à l’hôpital, c’est déjà allusif si on lui parle alors qu’on ne l’a pas entendu parler, si lui-même ne sait pas qu’on l’a entendu parler. Le terme de « présentation » m’est venu comme ce qui allait défaire l’allusion et le fait qu’on parle de lui sans lui. On ne pouvait pas parler de lui sans lui. Et si j’étais seule à le recevoir, c’étaient mes mots et non plus les siens. Après les mots se mettent à circuler, on se demande d’où ça vient. C’est le contraire de la psychanalyse, c’est le contraire de ce que fait Lacan. Il essaie d’aller justement vers l’objet, vers le sujet, vers une densité, vers une cristallisation, vers quelque chose qui ait un peu de tenue.

G. Guilaumé – En tant que médecin, vous pouvez mettre cela en place.

F. Biagi-Chai – C’est vrai.

G. Guilaumé – Mais je pense à beaucoup d’entre nous qui sommes psychologues. Est-il alors possible de rencontrer, comme vous le faites, un patient en première instance à l’hôpital ? Est-il possible de faire comme vous le proposez ? Quels sont les coins que l’on peut enfoncer dans la bûche ?

F. Biagi-Chai – C’est difficile. J’avais été très sensible à ce que J.-A. Miller avait dit sur « La direction de la cure et les principes de son pouvoir ». En 1968, on avait la tête farcie du pouvoir médical. Mais le pouvoir, c’est l’usage que l’on en fait. Ce n’est pas le pouvoir en tant que tel. Il se trouve que j’étais médecin, donc c’est moi qui signais les sorties. Le minimum, c’était de signer la sortie. Signer la sortie sans savoir est un pouvoir pur. Signer la sortie en ayant fait circuler un savoir et en n’étant plus que l’instrument de la signature me semblait être une autre conception du pouvoir. J’étais tellement à l’aise que je signais à l’avance des feuilles que les autres remplissaient. Cela ne posait aucun problème. Il y avait une grande liberté – sinon je n’aurais pas pu travailler. Le pouvoir était mis au service du savoir. Ce qui n’est pas du tout la même chose que le pouvoir pur.

J’ai écrit ce livre pour qu’il y ait des psychiatres qui puissent faire ce genre de travail. Mais je pense qu’il y a des choses possibles pour les psychologues. Ils n’auront pas le pouvoir décisionnel concernant les sorties, mais cela peut se discuter à l’avance. Il y a toutefois un point qui est absolument identique : c’est celui de l’effort de transmission. Ce que Lacan appelle « un idéal de simplicité [69] ». C’est toujours faisable. À l’hôpital, j’ai connu des psychologues qui recevaient les patients ou qui les suivaient, et leur effort de transmission apparaissait dans les réunions. Je pense que c’est toujours possible, même quand on est dans des services moyens, on peut trouver deux ou trois personnes. Rien n’oblige à faire un grand truc. L’hospitalisation de jour n’a pas colonisé tout Villejuif. La transmission a toujours à voir avec l’intension. Que ce soit pour la passe ou autre chose, c’est toujours en intension. Donc il y a cet effort de simplicité, qui est à la fois un effort de transmission, et que tout le monde peut faire. Concernant les possibilités concrètes que l’Autre social demande, il y a des différences, c’est vrai, mais c’est secondaire, d’une certaine manière.

G. Guilaumé – Je vous remercie beaucoup. Je trouve cela très précieux pour chacun d’entre nous. Cela peut vraiment ouvrir…

F. Biagi-Chai – Oui, c’est qu’il faudrait. C’est faire confiance au discours.

Marie-Claude Chauviré-Brosseau – Dans la présentation de Mlle Boyer, Lacan dit à la fin : « elle illustre ce que j’appelle le semblant. Elle est ça [70] ». Dans votre livre, vous avez un usage de ce concept en hospitalisation de jour [71]. Il y a le cas de la postière [72] par exemple que j’ai trouvé très illustratif de cette pratique qui permet que tout le symbolique ne soit pas réel. J’ai trouvé que c’était très parlant par rapport à cette présentation de malade, alors que Lacan n’avait pas encore développé ce concept-là.

F. Biagi-Chai – Je vous remercie infiniment, je n’avais pas fait le rapprochement mais c’est très juste. Quand j’ai commenté « Le séminaire sur “La Lettre volée” » de Lacan, je disais qu’il y avait des choses que j’avais trouvé qui étaient déjà là et que J.-A. Miller enseignera dans son cours « L’Un-tout-seul » [73]. Mais « comme si la place était là », ce n’est pas un usage appliqué. Si quelque chose ne peut pas être encore théorisé, on l’extraie néanmoins dans sa fonction. C’est ce que Lacan fait. Quand je vous disais qu’il laissait la place à l’ironie, c’est la place du semblant. Il lui laisse ce semblant pour ensuite essayer de resserrer quelque chose. Si par contre vous faites la chasse à l’ironie, c’est fini. Si on veut aller du symbolique à la réalité, c’est fini. Le semblant vient en tiers. Lacan ne peut pas encore le dire mais il le fait exister et il le dit – il l’ébauche dans la manière dont il le dit. Ensuite, je m’en suis servi. La valeur, c’est une valeur de semblant. De toute façon, on l’a vu dès le départ, le mot « valeur » n’a pas de sens. Donc il s’agit bien de l’usage du mot « valeur ». L’usage pour qu’elle puisse avoir un discours ou plutôt un semblant de discours, puisqu’elle n’arrive pas à être dans le discours. Merci beaucoup.

G. Guilaumé – C’est nous qui vous remercions.

Ce texte constitue la transcription de la conférence de Francesca Biagi-Chai et de la discussion qui a suivi.

Texte établi par Guillaume Miant

Transcription : Sophie Bardet, Marie-Monique Bercelli, Sarah Guesmi, Guillaume Miant

[1]. Cf. Miller J.-A., « Enseignements de la présentation de malades », in Biagi-Chai F., Traverser les murs. La folie, de la psychiatrie à la psychanalyse, Paris, Imago, 2020, p. 16-17.

[2]. Guilaumé G., « Plaidoyer pour la différence absolue », intervention prononcée à l’École de la Cause freudienne lors de la journée Question d’École, le 22 janvier 2022 (à paraître).

[3]. Biagi-Chai F., « La dépathologisation de la clinique », intervention prononcée à l’École de la Cause freudienne lors de la journée Question d’École, le 22 janvier 2022, inédit.

[4]. Lacan J., « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 589.

[5]. Biagi-Chai F., Traverser les murs, op. cit., p. 229.

[6]. Biagi-Chai F., « Infanticide : une contre-expertise psychanalytique », Quarto, no 93, juin 2008, p. 60-63.

[7]. « Présentation de Mlle Boyer », in Miller J.-A. et Alberti Ch. (s/dir.), Ornicar ? hors-série. Lacan Redivivus, Paris, Navarin, 2021, p. 109.

[8]. Ibid.

[9]. Ibid.

[10]. Ibid.

[11]. Ibid.

[12]. Ibid.

[13]. Ibid.

[14]. Ibid.

[15]. Ibid.

[16]. Ibid.

[17]. Cf. Lacan J., « Propos sur la causalité psychique », Écrits, op. cit., p. 165 : « Dans les sentiments d’influence et d’automatisme, le sujet ne reconnaît pas ses propres productions comme étant les siennes. C’est en quoi nous sommes tous d’accord qu’un fou est un fou. Mais le remarquable n’est-il pas plutôt qu’il ait à en connaître ? et la question, de savoir ce qu’il connaît là de lui sans s’y reconnaître ? »

[18]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 110.

[19]. Ibid.

[20]. Ibid.

[21]. Ibid.

[22]. Ibid.

[23]. Ibid.

[24]. Ibid.

[25]. Ibid.

[26]. Ibid.

[27]. Ibid., p. 111.

[28]. Ibid.

[29]. Ibid.

[30]. Ibid.

[31]. Ibid.

[32]. Ibid., p. 111-112.

[33]. Ibid., p. 112.

[34]. Ibid.

[35]. Ibid.

[36]. Cf. Biagi-Chai F., Traverser les murs, op. cit., p. 44.

[37]. Cf. Freud S., « Pour introduire le narcissisme », La vie sexuelle, Paris, puf, 1969, p. 81-105.

[38]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 112.

[39]. Biagi-Chai F., « Camille Claudel : deux suppléances ? », Bibliothèque Confluents, octobre 1996, p. 25-32.

[40]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 113.

[41]. Ibid.

[42]. Ibid.

[43]. Ibid., p. 114.

[44]. Ibid., p. 114-115.

[45]. Ibid., p. 115.

[46]. Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre iii, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, p. 60.

[47]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 115.

[48]. Ibid.

[49]. Ibid., p. 116.

[50]. Ibid., p. 124.

[51]. Ibid., p. 116.

[52]. Ibid.

[53]. Ibid., p. 117.

[54]. Ibid., p. 118.

[55]. Ibid., p. 119.

[56]. Ibid.

[57]. Ibid.

[58]. Ibid., p. 124.

[59]. Ibid., p. 123-124.

[60]. Ibid., p. 110.

[61]. Miller J.-A., « Enseignements de la présentation de malades », op. cit., p. 17.

[62]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 124.

[63]. Ibid.

[64]. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le désenchantement de la psychanalyse » (2001-2002), enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, inédit.

[65]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 114.

[66]. Ibid., p. 125.

[67]. Cf. ibid., p. 112.

[68]. Ibid., p. 114.

[69]. Lacan J., Le Séminaire, livre x, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 31.

[70]. « Présentation de Mlle Boyer », op. cit., p. 124.

[71]. Cf. Biagi-Chai F., Traverser les murs, op. cit., p. 105 et p. 215-216.

[72]. Cf. ibid., p. 106.

[73]. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Un-tout-seul » (2010-2011), enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, inédit.