Antenne Clinique d’Angers, le 3 Mai 2022

María Torres Ausejo

Je remercie tout d’abord Guilaine Guilaumé et Christine Maugin de m’avoir invitée pour converser avec vous ce soir au sujet de la psychanalyse en institution. C’est un thème qui me touche de près, d’abord en tant qu’analysante, par le lien intime que j’entretiens avec l’institution au sens large. Et, de façon secondaire, bien que très utile pour vous parler ce soir, c’est un thème qui me touche d’autant plus par mon travail à l’Ile Verte, où j’interviens comme psychologue depuis quelques années.

Vous avez déjà eu l’occasion d’entendre cette année plusieurs psychanalystes engagés dans différentes institutions, ayant en commun une pratique orientée, qui peut se rassembler sous le syntagme de « pratique à plusieurs », nommée ainsi par Jacques-Alain Miller dans les années 1970. Vous avez pu entendre aussi la singularité qui se dégage de chacun de ces lieux. L’Ile Verte a été une de ces institutions animées par un désir particulier (d’abord avec Maryse Roy, aujourd’hui avec Esteban Morilla) de se mettre au travail dans le Champ freudien, à partir de l’enseignement de Lacan et de son éthique pour accompagner des enfants autistes et psychotiques, avec une hypothèse inaugurale : « C’est l’Autre que nous avons à traiter ». C’est une question de fond qui a été dégagée par Virginio Baio : « Comment transmettre au sujet psychotique que l’Autre que nous incarnons est moins fou que son Autre déréglé ? [1] »

Nous verrons tout à l’heure avec J.-A. Miller le statut que nous pouvons accorder à l’Autre dans la psychose, à partir des dernières élaborations de Lacan.

Aujourd’hui, ce désir dont je parle est toujours fort vivant à l’Ile Verte. Il résiste, parfois à la manière d’un cheval de Troie, en composant avec les divers obstacles que le discours du maître actuel impose. Il ne cède pas pour autant.

Je me suis d’abord posé la question de la façon de vous transmettre le singulier de la pratique que nous menons et la réponse m’est venue assez vite : ce sera en vous parlant de Nolan et d’Alice, deux enfants que nous accueillons depuis quelque temps et qui sont, pour moi et d’autres, une source d’enseignement.

Faire le choix de vous parler d’eux, c’est aussi une conviction. C’est la conviction que ce qui compte dans notre travail, c’est de mettre en place les moyens nécessaires pour que chaque enfant puisse se bâtir une institution sur mesure, à la mesure dirai-je, du traitement de la jouissance qui lui sera propre et que nous ne pouvons en aucun cas anticiper, car il est le produit de la contingence.

Avant de vous proposer le trajet de ces deux enfants, je vais commencer par faire un petit détour théorique, en essayant d’approcher un peu mieux le fil conducteur de ce soir, que j’ai condensé dans le titre : « L’institution, en quoi ça consiste ? ».

L’institution en place d’instrument

Si nous partons de la conviction à laquelle je faisais allusion, c’est-à-dire de la nécessité pour chaque enfant de se bâtir une institution sur mesure, il y a un pousse à l’invention fondamental qui se dégage.

Dans le texte « L’invention psychotique », J.-A. Miller nous éclaire sur le fondement de celle-ci à partir du statut de l’Autre : « D’une façon générale, si le terme d’invention s’impose pour nous aujourd’hui, c’est qu’il est profondément lié à l’idée que l’Autre n’existe pas, il est profondément lié à l’idée que le grand Autre est une invention. Tant que l’on reste dans l’idée que le grand Autre du symbolique existe, le sujet est simplement effet du signifiant et celui qui invente en quelque sorte, c’est l’Autre. Il n’y a que l’Autre qui invente. Tandis qu’avec l’Autre n’existe pas, l’accent se déplace de l’effet à l’usage, se déplace au savoir-y-faire. […] C’est la notion que le sujet a à savoir-y-faire […] avec son traumatisme. L’Autre n’existe pas, veut dire que le sujet est conditionné à devenir inventeur. Il est en particulier poussé à instrumentaliser le langage [2]. »

L’enfant psychotique ou autiste se trouve donc en place d’inventeur – inventeur d’un certain « savoir y faire »[3] pour contrer l’envahissement de jouissance qui est le sien dans son quotidien.

L’institution vient alors, me semble-t-il, en place d’instrument dans le travail que l’enfant mène déjà.

Une première conséquence se dégage. Quand nous accueillons un enfant pour la première fois, il s’agit de prêter attention au mode de défense, aussi primaire soit-il, dont il use déjà contre le trop de jouissance, ce qui parfois ne peut s’attraper que par un détail. Récemment lors d’une journée qui s’est tenue à Bruxelles [4], Alexandre Stevens qualifiait cette première modalité de défense de « savoir opaque », paradoxale, en tant que le savoir implique la mise en route de la chaîne signifiante, c’est-à-dire une certaine articulation entre les signifiants. Dans la psychose et l’autisme, faute de cette possibilité d’élaborer une construction à partir de cette opacité (un savoir-y-faire plus ajusté), une première manœuvre serait de permettre à l’enfant de réviser son savoir. C’est ce que nous enseigne, par exemple, la clinique du circuit ou encore l’accusé réception par un partenaire du sujet.

Une vignette pour illustrer cela. Sacha est un petit garçon aux prises avec une jouissance déréglée. Celle-ci semble se localiser particulièrement autour de la dévoration, lui-même pouvant se servir de la morsure pour se défendre des autres. Lors de son arrivée à l’Ile Verte, Sacha a rencontré Nicolas, un intervenant avec lequel il a commencé un travail acharné autour des dinosaures (son intérêt massif). Un traitement s’engage autour de ces terribles lézards par plusieurs bouts, les propositions venant autant de l’enfant que de son partenaire. Régimes alimentaires, époques, volants/bipèdes/quadrupèdes… autant de classifications et de découpages pour ordonner et trier ce qui se présentait au début comme très compact et en trop. Au fil du temps, son intérêt pour les dinosaures a glissé vers d’autres carnivores contemporains et notamment vers les Pokémons. Il les a attrapés par un autre bout : les évolutions et les hybrides, ce qui lui a permis de s’engager dans un travail avec le signifiant sur le mode d’inventions de nominations nouvelles pour ces créatures, pouvant transposer cela comme manière de faire avec les créatures humaines aussi.

Nous voyons donc qu’à partir de l’objet dinosaure – la morsure étant le signe de la confusion et du collage que cet enfant éprouvait avec celui-ci –, Sacha a pu trouver un traitement, grâce à l’appui de l’adulte qui a pris au sérieux son intérêt. Cela a permis la construction d’un savoir nouveau, partageable et plus opérant pour le sujet quant à sa circulation dans le monde.

Un autre exemple clinique d’une collègue de Saragosse peut nous aider à saisir ce passage du savoir dans sa dimension d’opacité à une certaine mise en mouvement, comme je le disais tout à l’heure, prise dans la logique d’un circuit, devenant ainsi plus opérant. C’est le cas de Lucas, un enfant qui s’isole en faisant tourner un bout de papier, ses yeux étant absorbés par ce mouvement. Si on lui retire ce papier, il entre dans de grandes crises ; et si on le lui laisse, dans la poursuite du mouvement répétitif, il commence à engager tout son corps dans le mouvement avec le papier, dans un excès qui le déborde jusqu’à tomber au sol et recommencer. Un intervenant décide alors de s’associer à ce que fait cet enfant, en tournant ostensiblement son regard vers le papier – non vers l’enfant –, et en indiquant avec un « et hop ! » la fin du mouvement. L’enfant consent ainsi à cette présence à ses côtés et il se prête, au bout de quelque temps de répétition inlassable de cette séquence à deux, à une régulation de la montée de tension à travers cette ponctuation. Du papier qui tourne, il commencera à s’intéresser aux circuits de boules qui tombent, dans lesquels il accepte également la présence discrète de l’intervenant. Puis il va lui-même construire des circuits de plus en plus compliqués dans lesquels il fait rouler des boules de pâte à modeler qui, faute de rouler de manière parfaite, empêchent le mouvement continu. C’est alors l’enfant lui-même qui doit les aider à descendre, ce qui interrompt la gestuelle et l’excitation extrême. À partir des circuits construits, il tracera ensuite sur du papier des parcours de type labyrinthique, reproduisant les lieux qu’il a l’habitude de fréquenter. Ainsi une écriture des déplacements de son corps dans l’espace se produit, ce qui ordonne sa circulation.

Prendre la voie du symptôme : vers une consistance nouvelle

Revenons à la question du « savoir y faire » pour le prendre cette fois par le biais du symptôme, ce qui nous aidera à le repérer d’une manière un peu plus logique.

En suivant le fil de l’institution comme instrument, nous pouvons dire, avec le dernier enseignement de Lacan, que notre travail vise à accompagner l’enfant dans la fabrication, le bricolage d’un pseudo-symptôme, c’est-à-dire une façon de trouver une consistance nouvelle permettant de mieux tenir dans l’existence – là où le sujet psychotique est foncièrement en place d’un objet qui ne tient pas.

Voici une des façons dont Lacan représente le symptôme, en se servant de la topologie, et qui va nous être utile ce soir :

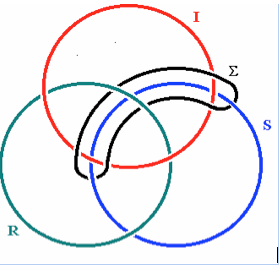

C’est dans le Séminaire RSI (1974-1975) que Lacan ajoute au nœud constitué par les trois registres Imaginaire, Symbolique et Réel, un quatrième fil. Il nous présente donc un nouveau nœud à quatre éléments.

Lacan donne à ce quatrième fil, qu’il nomme le symptôme, une fonction de nouage, de suppléance, dans la mesure où le nœud à trois ne peut pas tenir tout seul.

C’est un petit fil qui passe à l’intérieur de chaque dimension, chacune étant représentée par un cercle. En tant que cercle, chaque dimension est faite d’une ficelle et d’un trou central, qui représente à la fois ce qui consiste dans chaque ordre et ce qui rate.

Voyons ce que cela veut dire plus exactement pour chacune de ces dimensions, en essayant de l’éclairer avec quelques repères cliniques.

Concernant le registre imaginaire, la consistance de cette dimension est faite de la fonction de l’image en tant qu’elle donne une possibilité de représentation du corps, d’identification à d’autres corps, avec son versant statique et son versant animé. Le trou dans ce registre vient signaler qu’il y a quelque chose du vivant qui échappe toujours à l’image, quelque chose qui ne peut pas s’attraper tout seul.

C’est ce que nous enseigne par exemple la culture actuelle du selfie. Clotilde Leguil propose une analyse formidable de ce qu’elle appelle « l’ère du narcissisme en masse ». Elle dégage un nouveau malaise contemporain lié à la mise en scène permanente de soi, via les selfies et les réseaux sociaux, qui produit le mirage d’un « je suis». Celui-ci reste approximatif et il éloigne encore le sujet de la question fondamentale de sa propre existence. Ce malaise indique ce qui ne peut pas se montrer, ce qui résiste à être absorbé par la consistance imaginaire.

Nous trouvons dans le témoignage écrit de Temple Grandin, que vous connaissez sûrement, un autre exemple de maniement de la dimension imaginaire qui peut venir faire tenir quelque chose pour le sujet, là où il y a une défaillance du nouage des trois registres. Dans son ouvrage Penser en images, elle décrit comment elle se sert des images pour traiter ce qui lui est impossible avec la langue, c’est-à-dire l’articulation du sens. Par ce biais, elle parvient à donner une certaine signification aux mots, du côté du signe.

T. Grandin explique qu’elle dispose dans sa tête d’une bibliothèque de situations, d’images associées à des mots. À partir de cela, elle établit des règles, une hiérarchie de règles qui lui permettent de s’orienter dans le monde et d’avoir une conduite « prêt-à-porter » dans la plupart des situations. Je la cite : « Pour créer de nouvelles images, je pars toujours de mille petits morceaux d’images que j’ai emmagasinées dans la vidéothèque de mon imagination et que je recolle ensemble. »

François Bony, dans un article que vous pouvez trouver en accès libre sur le site « lacan-université », avance l’idée que c’est plutôt un travail d’association « d’une image acoustique à des images visuelles ». La défaillance symbolique propre à l’autisme se voit compensée avec un traitement singulier du sujet par la dimension imaginaire.

Citons un dernier exemple, recueilli par une collègue, qui vient plutôt signaler l’inconsistance de l’imaginaire. Un enfant, tout à coup, a peur de se regarder dans le miroir. Sa mère s’interroge car ce n’est pas habituel. Elle trouve elle-même la réponse : elle se rend compte que cette peur coïncide avec le changement d’un produit de nettoyage, le nouveau laissant un léger voile, à peine perceptible pour chacun d’entre nous, mais qui pour l’enfant produit une distorsion insupportable. En cessant d’utiliser ce produit de nettoyage, l’enfant peut à nouveau se regarder tranquillement dans le miroir.

Passons maintenant au registre symbolique. La ficelle vient représenter ce qui consiste de l’ordre du langage et de sa structure, de ses lois. Le trou au milieu vient signaler l’impossible de tout dire, de tout faire passer par la parole. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose de foncièrement manquant dans la langue et dans sa dimension équivoque. Ce qui fait, me semble-t-il, le fondement logique de l’inconscient en psychanalyse, depuis Freud.

Nous verrons un peu plus tard avec Nolan, l’enfant dont je vais vous parler, que dans la psychose précisément, certains mots et énoncés peuvent prendre un caractère univoque, confrontant le sujet à la face la plus féroce de la parole, qui se présente dans une dimension insuffisamment trouée.

C’est le cas d’un jeune adolescent dont un collègue me parlait récemment, pour qui au moment de son entrée en Hôpital de Jour sa mère a dit : « je ne veux pas que mon enfant devienne un légume ». L’après-midi même, elle l’a retrouvé avec un éplucheur de légumes, prêt à l’utiliser sur son bras. Voilà un exemple assez extrême du pouvoir des mots quand ils viennent consister.

Quant au registre du réel, nous pouvons l’approcher en parlant de la jouissance, du corps qui jouit. C’est le registre qui touche de plus près à l’être vivant. Les sensations, les évènements du corps sont quelques-unes des manifestations qui se situent du côté de ce qui consiste dans cette dimension. Le trou dans ce registre réel viendrait signaler qu’il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau de ce qui se jouit dans le corps.

Je cite J.-A. Miller sur la question de la jonction de la parole et du corps, qui vient mettre l’accent sur le fait que celle-ci ne va pas de soi : « Ce qui fait mystère, […] c’est ce qui résulte de l’emprise du symbolique sur le corps. Pour le dire en termes cartésiens, le mystère est plutôt celui de l’union de la parole et du corps. De ce fait d’expérience, on peut dire qu’il est du registre du réel [5]. »

Ce qui peut venir illustrer cela, me semble-t-il, ce sont les manifestations de ce que Lacan aborde comme des « désordre[s] provoqué[s] au joint le plus intime du sentiment de la vie [6] ». Dans la psychose, ce sentiment peut apparaître au sujet sur son versant foncièrement étranger, comme une impossibilité de donner sens à la vie. C’est un désordre dans la manière dont on ressent le monde environnant, dans la manière dont on ressent son corps, dont on se rapporte à ses propres idées.

Lacan le décèle avec Joyce, me semble-t-il, à partir du souvenir d’enfance qu’il rapporte dans un de ces livres (Portrait of the artist as a young man). Joyce raconte comment il a été battu par quelques camarades. Ce qui intéresse Lacan, c’est la façon dont il a vécu cette raclée. Joyce emploie une métaphore pour parler du détachement qu’il a éprouvé à ce moment-là d’avec son propre corps, évacué « comme une pelure ». Joyce éprouve alors son propre corps comme lui étant étranger, ce qui montre la face réelle de ce qu’avoir un corps implique.

Prenons un autre exemple de cette face réelle du corps. Quand la jonction de la parole et du corps fait défaut, les sensations peuvent dévoiler une trop grande consistance, une consistance non trouée par la langue. C’est ce que nous retrouvons dans le témoignage de Donna Williams, autiste et auteur du livre Quelqu’un, quelque part. Dans cet ouvrage, elle décrit de manière impressionnante ce qu’elle nomme le Grand Rien Noir. Voici un passage : « Les murs ont poussé́ et j’avais mal aux oreilles. Je devais sortir hors de la pièce, hors de cette chose que je portais sur moi-même, en me noyant dans une coquille de chair. Un cri est sorti de ma gorge. Mes jambes de fillette de quatre ans ont couru d’un côté à l’autre de la pièce, se déplaçant de plus en plus vite, mon corps frappant les murs comme un moineau volant vers la fenêtre. Mon corps tremblait. J’étais là. La mort était là. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je suis tombée à genoux sur le sol. Ma main a parcouru le miroir. Mes yeux cherchaient frénétiquement ces yeux qui me regardaient, cherchant quelque sens, quelque chose avec quoi me connecter. Rien, rien, nulle part. Le cri silencieux surgit dans ma gorge. Ma tête semblait exploser. Ma poitrine soupirait à la fin de chaque respiration, aux portes de la mort. Le vertige et l’épuisement commencèrent à dépasser la terreur. C’était incroyable combien de fois par jour je pouvais mourir et pourtant rester en vie ». Et elle ajoute : « Vingt-six ans plus tard, je savais que ce n’était pas une mort qui venait, mais des émotions ».

Alors, une fois posées ces quelques briques pour saisir un peu mieux les implications de ces trois registres et la fonction de la quatrième ficelle du symptôme dans l’existence, comment situer la place du travail en institution ?

Il me semble que le travail que nous menons dans nos institutions vise à accompagner le sujet, en suivant la voie de l’invention, pour venir trouer ou faire consister un peu plus une de ces dimensions, en utilisant les propriétés de chacun des autres registres [7]. Il s’agit donc de repérer les éléments de la logique propre à chaque enfant – ce qui nécessite une mise au travail permanente dans l’espace de la réunion clinique – pour ensuite faire usage, dans la vie institutionnelle, de la parole, des semblants, des lois, des instances, de la présence des uns et des autres, etc., de la façon la plus ajustée possible afin de permettre à l’enfant de trouver une consistance nouvelle. C’est ainsi que je déplierai aujourd’hui ce qu’est une « institution sur mesure ».

En parcourant le site web de l’Antenne Clinique d’Angers, j’ai découvert des textes très intéressants comme celui de Guy Briole intitulé « De la thèse au sinthome », dont je vous cite un petit passage, qui tombe bien : « Lacan fait valoir comment une invention, résultant le plus souvent d’un travail soutenu sur de nombreuses années, est une conquête de haute lutte pour celui qui n’a pas le Nom-du-père comme appui. Cela permet à ce nouage de tenir et au parlêtre de se déplacer dans le monde parmi les autres [8]. »

Avec cette ponctuation, je vais donc vous parler maintenant d’Alice et de Nolan.

Alice

Alice est arrivée à l’Ile Verte à l’âge de quatre ans, appareillée d’une tétine à la bouche. Ses seuls objets d’intérêt sont les poussettes pour poupons qu’elle trimballe depuis toute petite chez elle et qu’elle n’a pas tardé à retrouver dans l’institution. L’admission se fait après quelques rencontres préliminaires avec la famille et l’enfant. Les parents sont inquiets car elle parle très peu, en écholalie, et elle n’arrive pas à jouer ni à passer des moments seule. Elle est constamment collée au corps de sa mère ou bien en miroir avec elle, répétant ses mouvements.

Du « bébé qui pleure » au monde du vivant

Durant les premiers temps de l’accueil, Alice ne circule quasiment pas. Elle reste souvent la journée entière dans un coin de la pièce de son groupe. Nous remarquons que dès qu’un peu de vivant se mobilise autour d’elle, même sans une adresse directe, elle fait une mimique de chagrin, bien que celle-ci semble désaffectée. Cela pouvait lui arriver aussi lors des moments occasionnels où elle se retrouvait dans une pièce sans adulte. Cette mimique ne s’estompait qu’en la raccrochant à quelque chose d’autre, en l’accompagnant physiquement (en lui prenant la main par exemple). Alice changeait alors de posture de façon soudaine, sans dire mot.

Il a fallu un désir décidé de la part de quelques intervenants pour commencer à mobiliser un peu cette jeune fille, qui semblait dans une position de pétrification à l’image du « bébé qui pleure », la fixant dans une sorte d’inertie et une certaine forme de débilisation.

Les premières propositions se sont faites autour des livres, support qui a vite intéressé Alice qui demandait à l’adulte de lire une histoire. Ses yeux ne quittaient pas la bouche du lecteur. Nous avons remarqué qu’au fur et à mesure des lectures, elle pouvait reprendre à son tour l’histoire en reproduisant avec justesse l’intonation et les scansions faites par l’adulte lors du récit, avec à chaque fois un effet de corps notable. Une première mobilisation s’est produite par ce biais, en collage au corps animé de l’autre, appui qui pouvait cependant aussi devenir excessif, montrant une impossible séparation. Alice pouvait en effet être comme engluée par le mouvement et les dires de l’autre corps.

Le repère de cet élément clinique en réunion nous a permis de commencer à construire ses journées de manière un peu plus séquencée. Nous avons veillé d’une part à ce qu’elle puisse trouver l’appui des intervenant, ce qui lui permettait une certaine mise au travail, et, d’autre part, nous avons créé une pluralisation et un dosage des présences pour arriver le moins possible à cette agglutination entre elle et l’autre.

Cette pluralisation a été concomitante à une trouvaille du sujet : Alice commençait à être sensible aux différents accessoires que nous portions sur notre corps (bagues, colliers, lunettes) et nous le faisait remarquer. Ces objets, venant isoler un détail du corps, semblaient lui permettre d’introduire une première différence dans le continuum que nous pouvons supposer être le sien, et ils faisaient conversation entre elle et l’adulte. Ainsi, Alice pouvait non seulement inscrire cette différence par les détails du bijou entre elle et l’autre, mais aussi créer une discontinuité dans le temps, remarquant par exemple que ce jour-là telle intervenante ne portait pas le même collier que la semaine précédente. Cette introduction de la différence dans l’image par le biais de ces objets appareillés au corps, permettait quelquefois, en s’y référant, de l’aider à créer un certain décollage entre elle et l’autre quand l’agglomération venait à pointer.

Revenons un instant sur cette première manœuvre institutionnelle. Si celle-ci semble avoir donné lieu à une première sortie de la pétrification, en permettant une mise en mouvement et des investissements nouveaux, cela ne s’est pas produit sans conséquence. Alice semblait être alors plus captive et traversée par le vivant de l’institution, les voix, le va-et-vient des gens. Une logorrhée marquée et des questions incessantes sur l’heure des ateliers sont apparues, adressées aux intervenants avec lesquels elle travaillait le plus, faisant signe d’un effort constant du sujet pour rebâtir les dimensions de l’espace-temps. Un travail coûteux de géolocalisation commandait sa journée entière. Nous allons voir maintenant une des inventions de ce jeune sujet pour contrer ce réel massif, à travers l’usage d’une écriture.

Trouer le bruit de la langue par la lettre

Lors d’un atelier peinture que je menais, Alice s’exécutait semaine après semaine à la gouache sur le chevalet. Elle couvrait la feuille de matière, en rajoutant plusieurs couches jusqu’à ce que la peinture coule du support vertical. Son geste étant toujours très vif, un jour le bord du pinceau a raclé la matière et provoqué l’effet inverse, laissant entrevoir le blanc de la feuille. Un effet de surprise s’est alors produit pour elle dans cet acte, qui s’est renouvelé séance après séance, marqué d’une grande jubilation. À côté d’elle et montrant ma surprise aussi, je commentais quelquefois ces premières traces : « ah, là tu écris », « Oui ! C’est le A de Alice », annonçant le grand A qu’elle a ensuite tracé sur la feuille – lettre inaugurale.

Dans la multitude de traces qui se déposait semaine après semaine, quelques-unes, réalisées d’un seul geste vif qu’Alice ponctuait par sa voix, prenaient forme de lettre, ce que je lui faisais remarquer. Quelque chose s’est alors de plus en plus précisé du côté de l’écrit. Alice a étendu ce travail sur d’autres ateliers et d’autres supports. Se servant des feutres par exemple, elle menait cette tâche avec beaucoup d’obstination et à n’importe quel moment de la journée, demandant toujours la présence d’un adulte, qu’elle convoquait de façon particulière.

Cela s’inaugurait avec un « comment ça s’écrit ? », à propos d’un signifiant qui semblait traverser l’ambiance du moment présent (un objet à sa vue, le prénom de quelqu’un qui parlait dans l’autre bout du couloir, etc.). C’était à l’adulte d’épeler les lettres, Alice les disposait une à une sur la feuille de façon désordonnée dans l’espace, en les nommant d’une voix qui porte pendant qu’elle les traçait. Ensuite elle demandait que l’autre lise les mots, et elle redoublait cette lecture à chaque fois en répétant à son tour.

Cette répétition infatigable, qui a sollicité un bon nombre d’adultes, s’est avérée opérante au fil du temps. Depuis quelques mois, Alice a pu commencer à réaliser d’elle-même la première partie de cette opération : elle énonce le mot à voix haute, puis elle se lance dans un travail sur la langue en faisant l’effort, me semble-t-il, d’extraire de cette matière les sons pour les faire lettres. C’est une pratique de coupure qui se sert de la trace, appliquée à l’image sonore.

Nolan

Je vais maintenant vous parler de la trajectoire de Nolan, un jeune garçon arrivé à l’âge de sept ans à l’Ile Verte et qui a aujourd’hui douze ans. Cet enfant nous a mis au travail de façon bruyante, de façon urgente à plusieurs moments, à la mesure certainement de la menace constante à laquelle il a affaire.

Nolan s’est présenté d’emblée comme un petit garçon terrorisé par les objets, les mots et la présence des autres. Tout pouvait faire signe d’une injonction, d’un « ça se jouit de moi » élémentaire. Comme réponse, ce garçon trouvait dans les meilleurs des cas à se cacher derrière le corps de l’adulte, devenant une sorte de bouclier, mais la plupart du temps il s’y confrontait directement jusqu’à la destruction. Les objets finissaient souvent en l’air, voire en morceaux. Collé à l’agitation des autres, -la collectivité était particulièrement difficile pour lui- il tombait à chaque fois sous l’emprise du déchaînement.

Comment accueillir en institution ce garçon pour qui le monde et le social faisaient extrême violence ?

Durant les premiers temps de son accueil, nous nous sommes disposés de façon à lui procurer des espaces sans autre enfant autour, en réduisant aussi au maximum la présence des objets, faisant l’hypothèse que ceux-ci étaient foncièrement des signes de la jouissance de l’Autre. Les moments de coupure, les passages d’une pièce à l’autre par exemple, nécessitaient aussi un maniement particulier de notre part pour introduire une certaine continuité.

Mais cet impératif de jouissance qui poussait Nolan à tout casser ne cédait pas et était même parfois très présent. Les multiples tentatives pour le décaler de ces impossibles étaient peu opérantes. Il ne restait alors plus qu’à le tenir physiquement pour marquer un arrêt, ce qui pouvait provoquer des phénomènes de morcellement de corps qui se faisaient plus présents.

« À l’Ile verte, on fait n’importe quoi »

Au fil du temps, nous avons repéré un élément qui commençait à se répéter pour Nolan lors de ces moments de crise. Souvent, le déchaînement s’accompagnait de la réitération d’une phrase qu’il hurlait, sans possibilité d’introduire quelque chose d’autre : « Je m’en fous », phrase parfois répétée jusqu’à une certaine déformation de la matière sonore. Les intervenants qui passaient plus de temps avec lui témoignaient aussi des moments autres où Nolan pouvait énoncer, entre le flot métonymique dont son discours était fait, un « mon père, il s’en fout de l’Ile Verte » ou encore « à l’Ile Verte, on fait n’importe quoi ».

Ces énoncés semblaient avoir un pouvoir massif sur l’enfant. Ces phrases, surgissant sans raison apparente, avaient une telle consistance que Nolan apparaissait comme commandé par elles.

Cela nous a semblé se rapporter au lien tendu que le père de Nolan entretenait avec l’Ile Verte. En effet, ce père pouvait dire, de façon ouverte et devant son enfant, qu’il considérait l’Ile Verte comme une sortie du chemin de la normalité. L’institution de soins venait dans la vie de son fils à défaut d’une inscription à temps plein à l’école. Pour lui, tout allait bien à la maison. La famille de Nolan étant marquée par la folie du côté maternel, cet homme tenait à l’éducation comme la voie royale pour rentrer dans la norme, se défendant d’entendre le degré de difficulté psychique dans laquelle ses enfants se trouvaient.

Comment alors faire déconsister ces énoncés, que nous supposions véhiculés par l’entourage familial, et face auxquels les possibilités de créer un petit mouvement étaient très restreintes ? Comment venir trouer a minima cette parole foncièrement aliénante pour l’enfant, sans pour autant faire un appel à Un-Père et à ses effets potentiellement dévastateurs ?

Dans l’après-coup, nous pouvons dire qu’au moins deux actes dans l’institution ont opéré dans ce sens.

Le premier a été la trouvaille d’une intervenante, très attentive aux signifiants de Nolan : l’argent, la banque, le travail, etc. Elle a proposé, lors des moments où Nolan était pris par la destruction du matériel et des objets, de faire une liste pour ensuite envoyer une facture à son père. À sa grande surprise, cela produisait la plupart du temps un effet d’arrêt sur Nolan, qui pouvait s’extraire de la destruction et devenir un garçon très inquiet du prix à payer par son père. L’idée d’un certain coût introduisait-elle une première valeur à sa présence dans l’institution ?

Un autre moment de bascule s’est produit un jour où Nolan s’est de nouveau mis à tout casser, en mettant en danger lui-même et les autres. Face à cette urgence, un autre intervenant qui travaillait habituellement avec lui a fait le pari d’appeler le père et de faire signe à Nolan de cela. Il a expliqué au père qu’il n’était pas possible d’accueillir son fils dans ces conditions et lui a demandé de venir le récupérer un peu plus tôt ce jour-là. Le père a alors demandé à parler au téléphone avec son fils pour le calmer, puisqu’il lui était difficile de quitter son travail avant l’heure et de manquer à cette obligation. Cela a eu pour effet d’arrêter Nolan. Un « il faut que ça s’arrête » est venu, pour la première fois, à la place du « faire n’importe quoi ».

Un traitement constant de l’Autre

Quels sont les effets qui nous amènent à considérer aujourd’hui ces moments comme des points de bascule dans le trajet de Nolan ?

Nous avons assisté à un changement assez remarquable. Les moments de déchaînement se sont estompés, laissant place à une nouvelle façon de faire avec l’Autre institutionnel. Nous avons vu apparaître de nouvelles modalités d’adresse et de traitement. Elles étaient certes repérables dès le début mais elles restaient en germe, c’est-à-dire que Nolan n’avait pu s’en servir jusque-là.

Les blagues hors sens, le maniement et la torsion des mots, efforts du sujet pour faire avec le versant écrasant de la parole, ont pris une place essentielle dans sa façon de faire avec les exigences propres à la vie en communauté. Nolan pouvait ainsi nous rendre un peu moins menaçants et consentir à une certaine forme de lien social – un lien un peu plus pacifié pour lui. Ce mode de traitement, propre à cet enfant, a produit un effet civilisateur, dans le sens d’une possibilité de partage avec l’Autre.

« Il y a trop d’idées dans ma tête »

À côté de cela, quelque chose d’autre dans le rapport à la parole de cet enfant s’est également modifié. Nolan se présentait la plupart du temps comme étant en prise directe avec les mots, ayant affaire à la face métonymique de la parole, où la sonorité et le hors sens gouvernent. « Il y a trop d’idées dans ma tête », comme il a pu le dire une fois, indiquait qu’il était envahi par la langue.

En prenant appui sur certains signifiants qui circulaient à l’Ile Verte, ainsi que sur quelques intervenants partenaires dans son travail, Nolan a commencé à réaliser un travail d’ordonnancement du flot de la parole. Dans ses énoncés, des mots comme « je réfléchis » ou « attends » sont apparus, dénotant une certaine scansion. Ces signifiants ont introduit la possibilité d’une coupure dans le continuum de la langue.

De même, il pouvait se servir d’un adulte pour « se rappeler un souvenir », en nous indiquant « tu le notes dans ta tête », ce qui semblait le délester de certains énoncés qui revenaient en boucle et dont il avait du mal à se séparer.

[1] Baio V., « Orientation psychanalytique dans une institution pour enfants dits psychotiques », in de Halleux B. (s/dir.), « Quelque chose à dire » à l’enfant autiste, Paris, Éditions Michèle, 2010, p. 59.

[2] Miller J.-A., « L’invention psychotique », Quarto, no 80, 2004, p. 11.

[3] Lacan J., « Radiophonie », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 442.

[4] Intervention lors de la « Journée d’Hommage à Virginio Baio », tenue à Bruxelles le 29 Janvier 2022, non publiée.

[5] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, no 88, 2014, p. 109.

[6] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 558.

[7] Indication donnée par G. Mouillac lors d’une intervention à la Demi Lune en février 2022.

[8] Guy Briole, « De la thèse au sinthome », publication en ligne (http://www.antennecliniqueangers.fr/de-la-these-au-sinthome-par-guy-briole/).